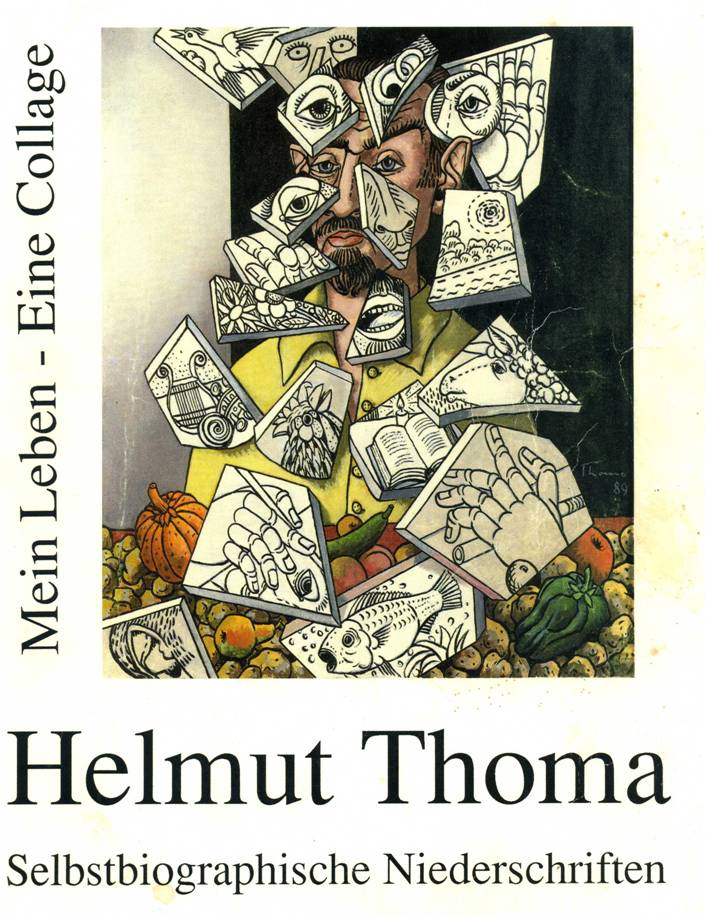

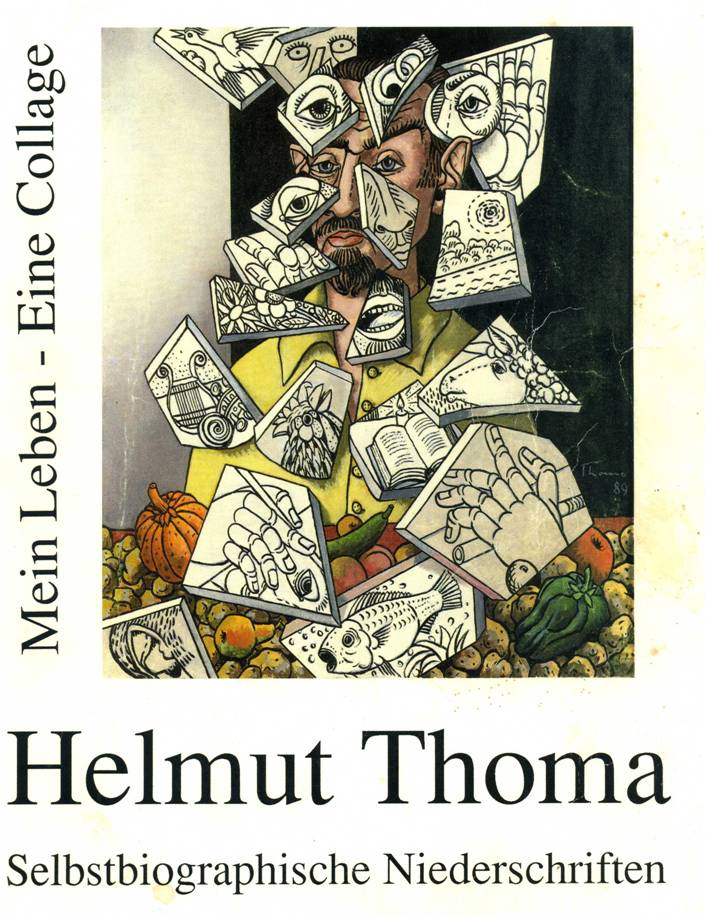

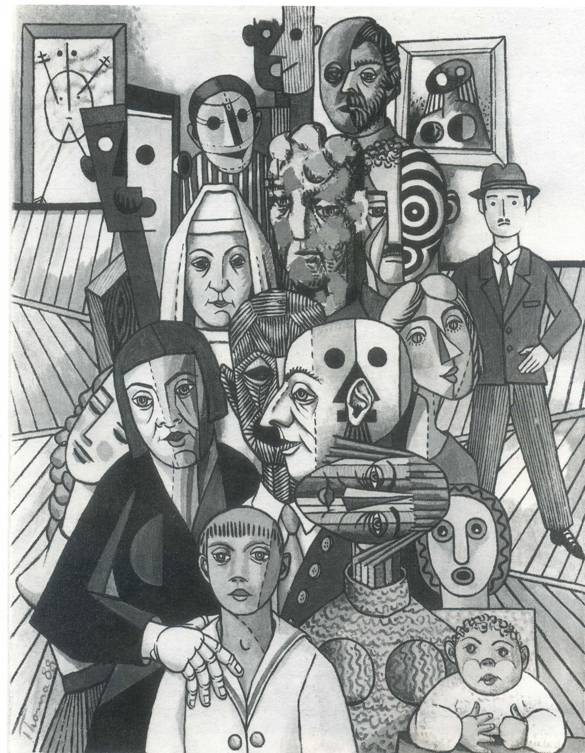

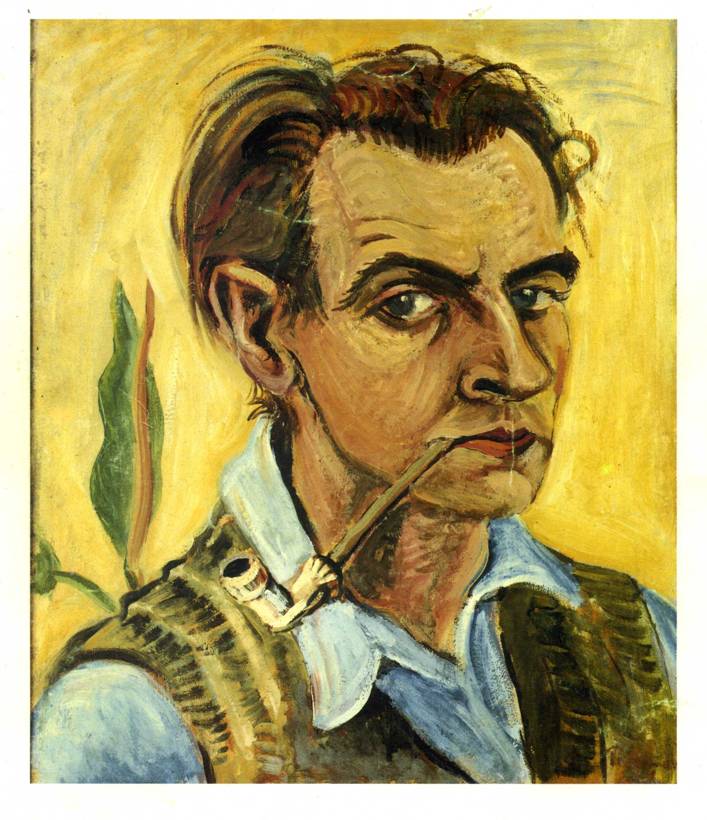

Helmut Thoma

Mein Leben - eine Collage

Selbstbiographische Niederschriften

Entstanden 1979 - 1984 Mit

einem Nachtrag von 1990

Inhalt

Vorwort. 4

Kindheit. 8

Höhere Schule. 31

Studium.. 40

Schuldienst. 60

Krieg und Gefangenschaft. 76

Heimkehr. 99

Teneriffa (Nachtrag von 1990) 199

Bibliographie. 209

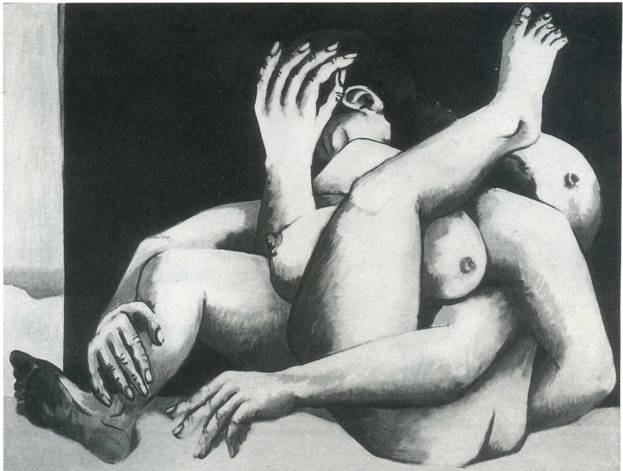

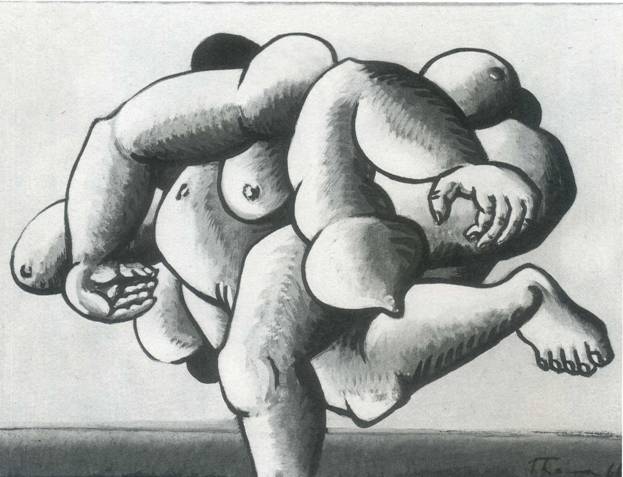

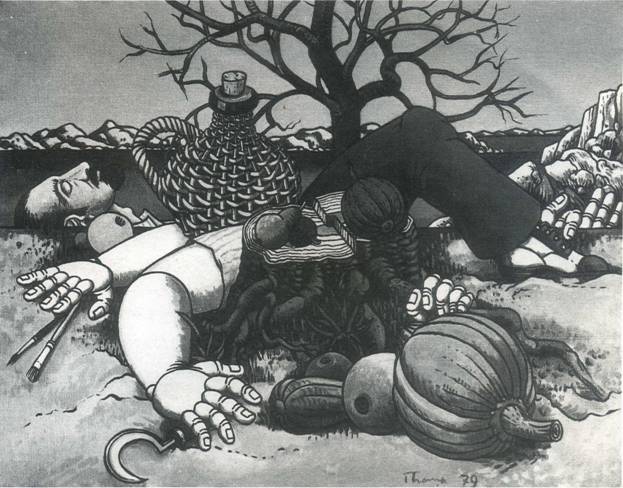

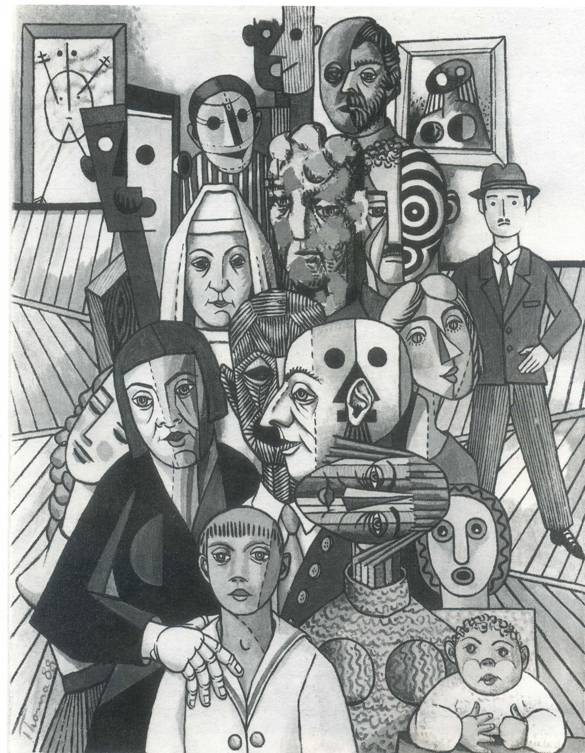

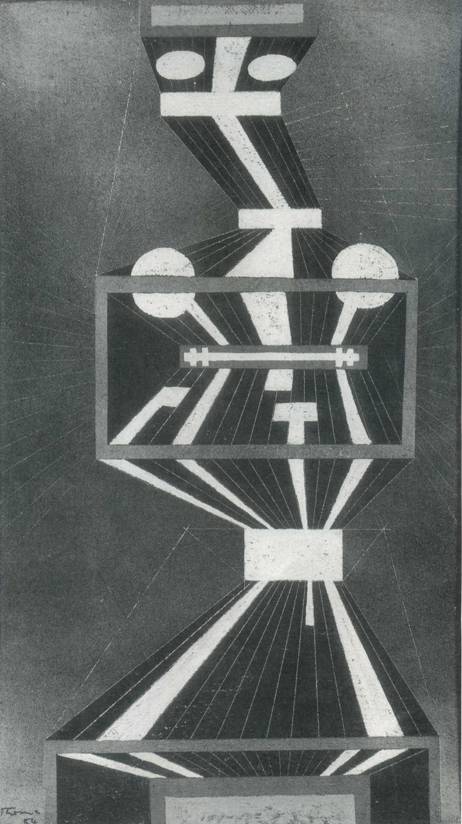

Verzeichnis der abgebildeten Bilder und Zeichnungen. 210

Rückseite des Einbandes. 244

Weitere Links. 245

Dies ist ein Nachdruck der originalen Ausgabe von

1991,

der von

Ulrich Thoma neu formatiert und als Webseite

angepasst

wurde. Bei Interesse an weiteren Informationen

kontaktieren

Sie mich bitte gerne über die folgende Seite

www.hausbernstein.de

Bilder von

Helmut Thoma können Sie

über die

Helmut-Thoma-Stiftung

an der

Universität

der Künste Berlin

erwerben

www.helmut-thoma-stiftung.de

Weitere

Informationen erhalten Sie bei

Herrn Josef

Petry

e-mail

j.petry@gmx.de

und

Prof. Dr.

Otfried Scholz, Tel.: 030 31 85 25 14

Impressum

Thoma, Helmut: Mein Leben - eine Collage:

selbstbiographische Niederschriften, entstanden 1979-1984. Mit einem Nachtrag

von 1990

Herausgegeben

von der Hochschule der Künste Berlin im Auftrag des Präsidenten HdK-Pressestelle , verantwortlich Susanne S. Reich Redaktion:

Dr. Christine Fischer-Defoy, Dr. Otfried Scholz . Layout: Prof. Heinz-Jürgen

Kristahn 1 Gestaltung: Petra Rose Repros: Wolfgang Schumann Druck:

Weinert GmbH ISBN-Nr.: 3-89462-005-6

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Thoma, Helmut:

Mein Leben -

eine Collage : selbstbiographische Niederschriften,

entstanden 1979 - 1984. Mit einem Nachtrag von 1990 / Helmut Thoma. [Hochschule

der Künste, Berlin]. - Berlin : Hochsch. der Künste, 1991 ISBN 3-89462-005-6

Liegt dir Gestern klar und

offen,

wirkst du heute kräftig frei

(Goethe)

Vorwort

Schreiben ist nicht mein Metier. Aber ich schreibe ganz gern Briefe, und

dabei merke ich immer wieder, daß mich auch das geschriebene Wort anregen und

mitreißen kann, so daß ich mich in einen leichthin angedeuteten Gedanken oder

Einfall verwickeln lasse und der Brief dann länger wird, als sein ursprünglich

sachlicher Zweck erfordert hätte. Als meine Absicht feststand, über mein Leben

zu schreiben, wollte ich zunächst nur abschnittweise, aber nicht chronologisch

vorgehen und nur kurze, auf Briefeslänge beschränkte Niederschriften

anfertigen, .die dann später geordnet, in Kapiteln zusammengefaßt und zum

Schluß noch einmal überarbeitet werden sollten. Ich wollte anfangs möglichst

viele Gegebenheiten, Lebenslagen, Ereignisse, Zufälle, Zwänge, Erlebnisse,

Hindernisse, Förderungen, Beziehungen, Freundschaften, Vorlieben, Freuden,

Ärgernisse, Verluste, Glücksfälle, Nöte, Ängste, Gedanken, Meinungen usw.

schildern, die in die Bahn meines Lebens eingewebt waren und mich

wahrscheinlich dorthin geschoben haben, wo ich heute bin. Ich werde aber

versuchen müssen, mich auf Wesentliches und Entscheidendes zu beschränken. Und

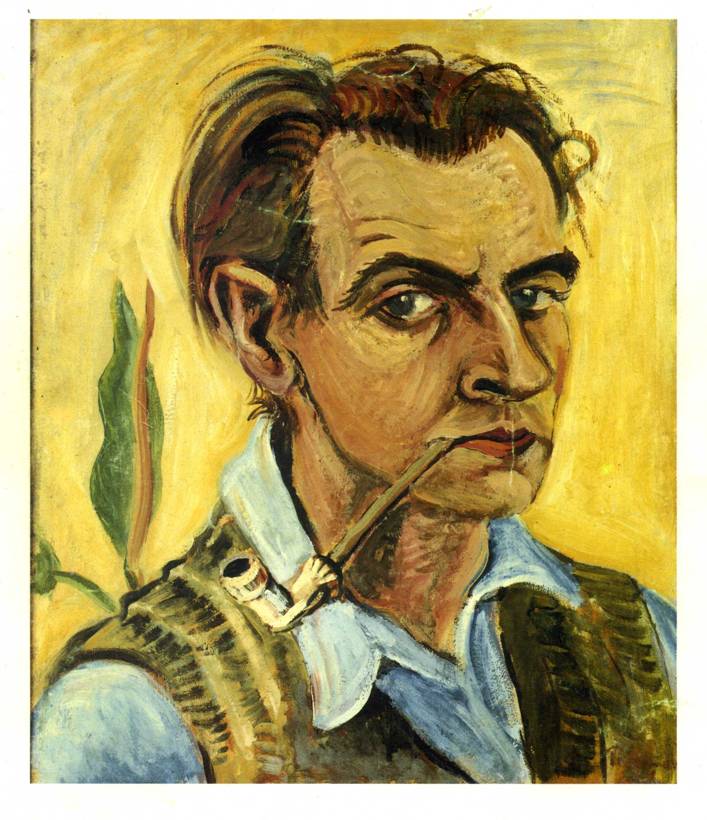

da ich seit meinem 21. Lebensjahr mit Haut und Haar Maler bin, wird

notwendigerweise allerlei hervorgehoben werden müssen, was mich als Maler

beeinflußt, gefördert, behindert, geleitet, verführt, begeistert, verunsichert

oder gefestigt hat.

Ich habe immer sehr

fleißig gemalt, jedenfalls habe ich fast meine gesamte "Freizeit" in

die Malerei gesteckt, und mir ist bis heute nur mäßiger Erfolg beschieden

gewesen. Meine Begeisterung für das Malen hat sich aber nicht vermindert.

Mein Trieb zum Malen liegt

im Dunkel. Woher kommt er? Ich kenne keinen Vorfahren, der eine bildnerische

Begabung gehabt hat. Allerdings gab es viele, die ein Instrument spielten, zwei

leiteten sogar die Dorfkapelle. Die Anregungen in meiner Heimatstadt Neisse waren

gering, besonders auf dem Gebiet der bildenden Kunst.

Warum habe ich mich so spät, erst kurz vor dem Abitur, für die Kunst

entschieden? Eine Frage, die der Lebenslauf, den ich hier schreiben will,

sicher auch nicht ganz beantworten wird. Man kann ihm vielleicht einiges

entnehmen, das dazu beiträgt, meine Bilder und ihr Zustandekommen besser zu

verstehen. Mein Leben hat sicher diesen Bildern gewisse Charakteristika, Modifizierungen,

eine Richtung, eine Mentalität oder ähnliches aufgestempelt, derentwegen sie

oder ich getadelt oder geschätzt werden.

Generationsbedingte

Einflüsse, nationale, landes- und weltpolitische oder auch nur regionale

Einflüsse hat mein Lebenslauf mit vielen anderen gemeinsam. Meine Generation

hat vier verschiedene Staatsformen durchlebt und zwei Weltkriege überstehen

müssen, einen in der Kindheit, den anderen im besten Mannesalter. Auch das

gehört zu meinem persönlichen Leben.

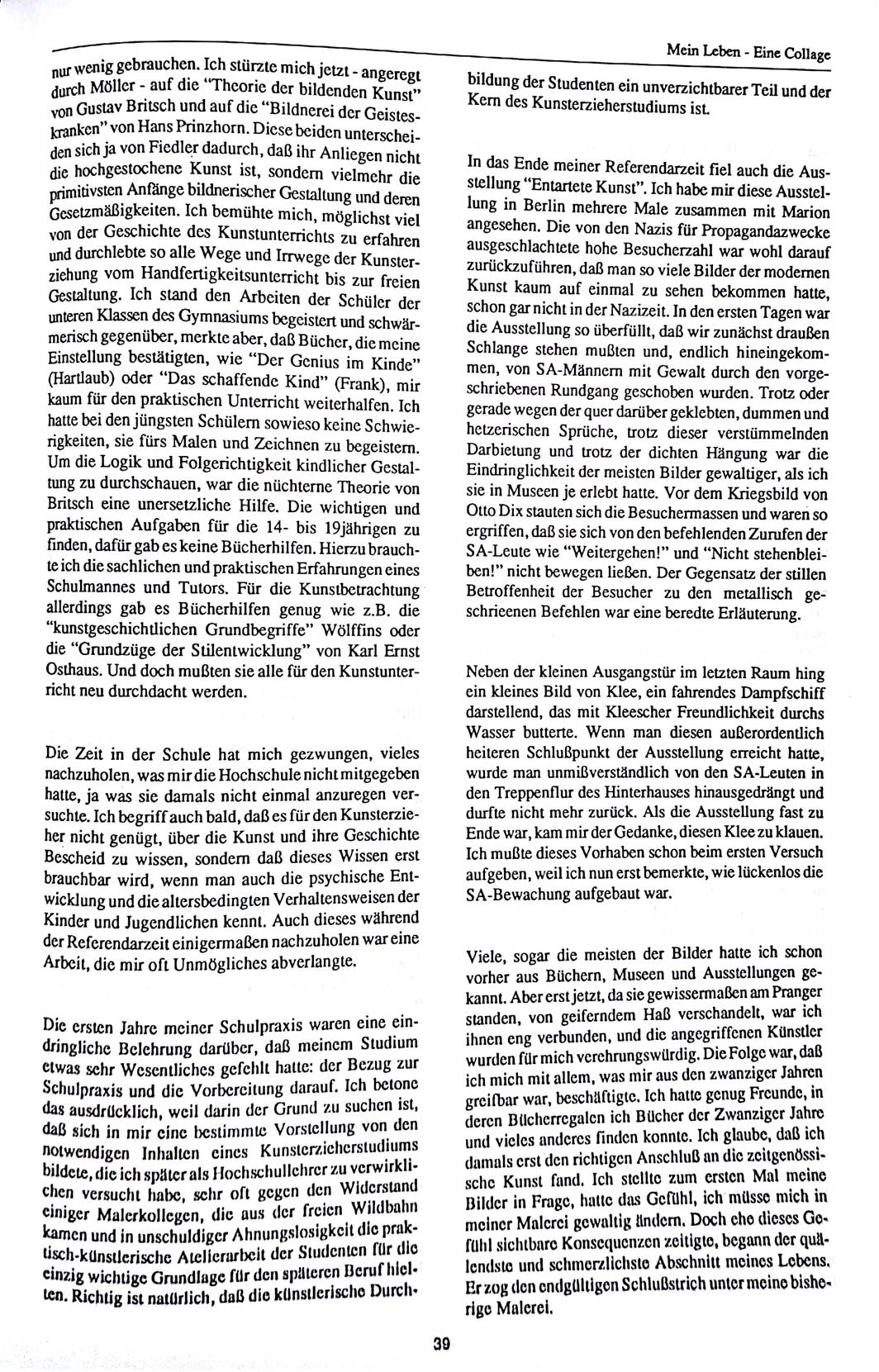

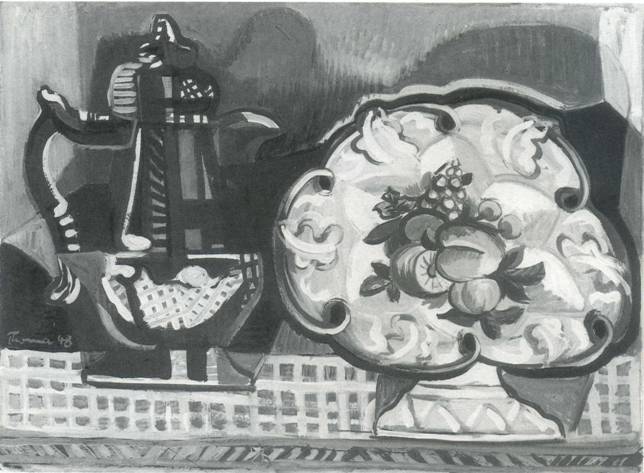

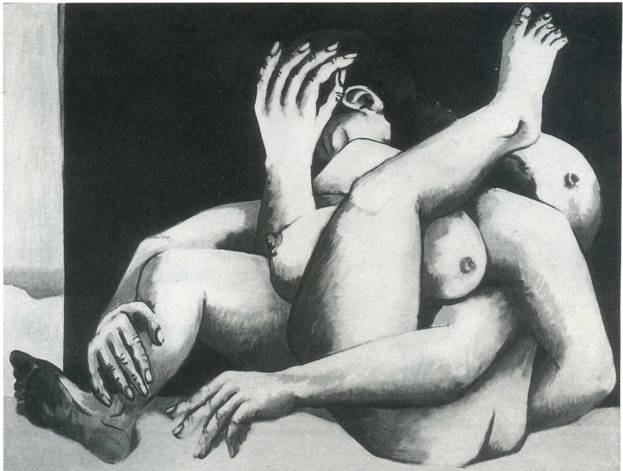

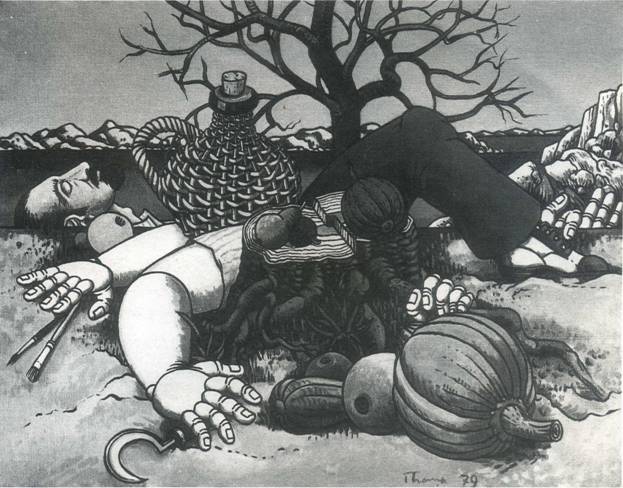

Vieles aus meinem Leben in

den 30er Jahren läßt sich aus meinen wenigen noch vorhandenen Bildern dieser

Zeit bis zu einem gewissen Grade ablesen oder wenigstens erahnen, weil diese

Bilder nicht verschlüsselt sind. So ist z.B. mein Verhältnis zu meiner ersten

Frau Marion unschwer zu erkennen, weil einige Bildnisse erhalten sind. Über

meine zweite Frau Cornelia ist nichts aus meinen Bildern zu erfahren. Das

einzige Bildnis, das ich nach ihr malte, ist mit Gestaltungsproblemen

überlagert. Es taugt nicht dazu, Cornelias Bedeutung für mein Leben und meine

Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch nur ahnen zu lassen.

Ich schreibe in der Ungewißheit, ob diese autobiographische

Niederschrift eines Tages effektiv werden kann. Ich handele impulsiv, aus einer

Emotion heraus, und weil ich meine, daß ich der Aussagefähigkeit meiner Bilder

noch etwas hinzuzufügen habe.

Diese Hinzufügung ist natürlich für die Bilder nicht wesentlich. Sie kann

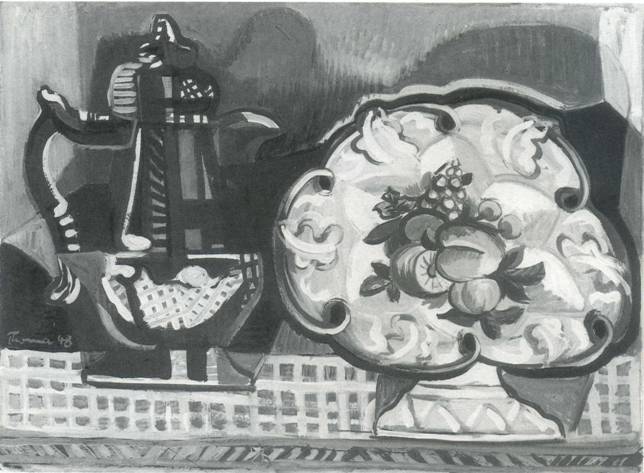

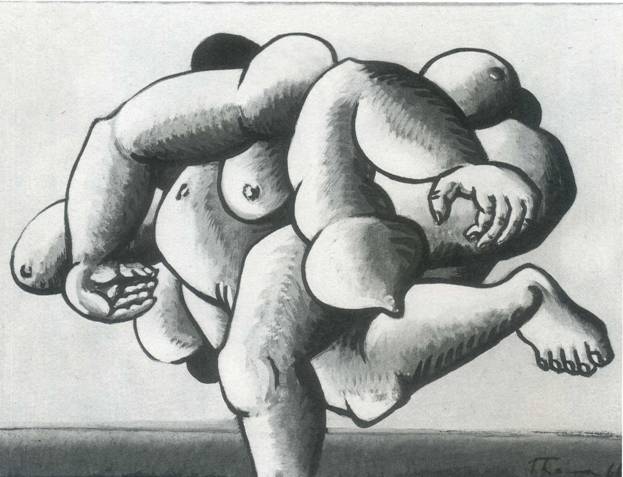

aber gewisse Hinweise geben, warum der Gegenstand in meinen Bildern zunächst

große Bedeutung hatte, sich dann stark veränderte (immer verglichen mit dem

Sehbild), schließlich ganz verschwand und ungegenständlichen Formen und Linien

wich, dann wieder auftaucht in einer Art und Weise, die vielen unverständlich

erscheint und meine Bilder nicht in die heute vorhandenen Kunstströmungen

einordnen läßt. Gott sei Dank! oder: Gott sei's geklagt!

Mein Leben war

notwendigerweise durch manche äußeren Umstände stets von mir so eingerichtet

worden, daß ich nicht vom Verkauf meiner Bilder abhängig war. Mit meinen

Bildern hausieren zu gehen, war stets mir zuwider. Ich habe mein Leben lang

immer zwei Berufe gehabt, das Malen, ohne das ich nicht leben kann, und den

Broterwerb als Studienrat und als Hochschullehrer. Seit meiner Emeritierung

(1974) bin ich endlich vom Broterwerb befreit. Ich habe jetzt ein Leben, wie es

sich jeder Maler wünscht: Geld genug zum Leben und Zeit genug zum Malen.

Endlich kann ich so leben und arbeiten, wie ich es mir seit meinem 21.

Lebensjahr nur vorstellen konnte, vielleicht zu spät, vielleicht noch

rechtzeitig genug. Warten wir es ab! Vielleicht läßt mir das Schicksal noch

genügend Zeit.

Auf jeden Fall hat die

Zeit bis heute gereicht, diese autobiographischen Notizen bis zu Ende

niederzuschreiben. Die Erleichterung, die ich bei dieser Feststellung

empfinde, zeigt mir, daß ich einen persönlichen Gewinn von dieser Arbeit habe,

die sich über mehrere Jahre hingezogen hat.

Eine Selbstbiographie ist

eine Lebensdurchforschung und damit eine Selbsterforschung, sicher auch eine

Gewissenserforschung. Sie erfordert eine gewisse Sachlichkeit. Aber wer kann

sich selbst, seinem Tun und Lassen gegenüber sachlich sein? Ob ich es kann, bezweifle

ich. Ich kann nur versichern, daß ich mir Mühe gegeben habe.

Eine Selbstbiographie ist

eine geistige Aktion. Sie bringt Ordnung in die Vergangenheit des Schreibers.

Sie schafft eine Übersicht über das verflossene Leben. Sie kann auch Ausblicke

in die Zukunft öffnen.

Von der Ordnung, die man sich im eigenen Rücken schafft, geht ein

therapeutischer Effekt aus. Ich spüre ihn deutlich. Mir ist leicht zumute.

Schon bei Beginn fühlte ich Erleichterung. Sie ist wahrscheinlich auch der Grund,

daß ich die immer wiederkehrende Anfechtung, das Manuskript wegzuschmeißen und

lieber zu malen als zu schreiben, erfolgreich abwehren konnte.

Nachdem ich in mühevoller, manchmal ärgerlicher Arbeit mein Leben

niedergeschrieben habe, übersehe ich es zum ersten Male sehr deutlich.

Auffällig ist, daß viele Zufälle oder unerwartete, unvorhersehbare Ereignisse

dabei mitgespielt haben. Diese Zufälle waren zu einem Teil Hilfen, zum anderen

Zwänge für mich, aber in manchen Fällen sogar beides. Angesichts dieser vielen

Zufälle und von mir nicht zu beeinflussenden Ereignisse

ist mein Leben aus vielem zusammengesetzt, zusammengeflickt,

zusammengebastelt. Diese logischer Zusammenhänge entbehrende Bastelei wurde oft

durch Druck von außen erzwungen, andererseits aber auch durch meine Neigungen

und manchmal auch, von mir unbemerkt, durch eine mehr motorische Lebensphase

in Gang gesetzt.

Am Ende meiner Niederschriften stehe ich nun - ich muß das schon sagen -

erstaunt und überrascht vordem Bild meines Lebens. Ich sehe in diesem Bild die

vielen "Unebenheiten", die unmotivierten und unvermutbaren Rhythmus-,

Gestalt- und Form Störungen. Da haben viele und hat vieles mitgearbeitet. Die

Bildstruktur ist nicht einheitlich. Abrupte gegensätzliche Stellen sind darin,

aber auch weiche sanfte Partien sind zu sehen. Sehr vieles aber habe ich

tatsächlich selbst gemacht, habe alles von außen Kommende zurechtgeschoben und

versucht, alles so hinzukriegen, daß ich mich wohl fühlen und zurechtkommen

konnte. Hervorstechend ist in diesem Lebensbild, daß ich immer ausdauernd und

zielstrebig gemalt und gezeichnet und diese Tätigkeit gegenüber allen anderen

Forderungen des Lebens in auffälliger Weise bevorzugt habe.

Manches, was einmal für mich sehr wichtig war, z.B. das Geigen- und

Klavierspiel, ist ganz verschwunden. Es wurde von mir selbst aus meinem

Lebensbild herausgefetzt oder mitleidlos überklebt. Natürlich ist mir eine

gewisse Affinität zur Musik geblieben, aber sie tritt nicht mehr spektakulär in

Erscheinung, so wie in einer Collage der erste Gestaltungsversuch im Laufe

einer weiteren Arbeitsphase zum Teil oder sogar ganz überdeckt sein kann, ohne

seine Wichtigkeit für die Gesamtgestalt dadurch verloren zu haben.

Da nun das entscheidende Wort gefallen ist, sei es kurz herausgesagt: Der

Verlauf meines Lebens und der Arbeitsvorgang der Collage weisen viele

Ähnlichkeiten und Parallelen auf; das Bild von meinem Leben und die fertige

Collage sind vergleichbar. Der Mensch in seinem Leben und der Künstler beim

Collagieren gehen beide aus von zufällig Vorhandenem, von zufällig oder auch

gezielt Gesammeltem, von Gefundenem, von eigenen oder fremden Erzeugnissen, und

sie verarbeiten dies alles in verschiedenen Kombinationen, aber auch einzeln

in unterschiedlichen Arbeitsvorgängen. Das Ziel bestimmen sie selbst mehr oder

weniger deuüich oder vage und können es immer wieder modifizieren oder ganz und

gar ändern. Den Endergebnissen sieht man an, daß an ihrem Zustandekommen sehr

heterogenes Material verschiedenster Herkunft beteiligt war.

Ich habe oft aus berufenem Munde gehört und aus berufener Feder gelesen,

daß Kunst eine Metapher des Lebens sei. Ich bin überzeugt, daß diese

Feststellung richtig ist und füge in meinem Einzelfall hinzu: Die zutreffende

Metapher meines Lebens ist die Collage. Vielleicht ist sie sogar für das Leben

vieler, vielleicht auch aller Menschen zutreffend.

Aber sicher wird der eine oder andere Leser feststellen, daß auch sein

Leben eher einer Collage ähnelt als z.B. einem Tafelbild, das vorher geplant

werden kann, in einem bestimmten Material von Anfang bis Schluß durchgeführt

wird, und zwar von einer Hand, das also eine durchgehende Struktur der

Pinselführung aufweist und in allen Teilen die gleiche Sprache spricht, wodurch

es vom Betrachter leicht und unter logischen Gesichtspunkten nachvollziehbar

wird. Mir erscheint es sogar unmöglich, das Lebensbild irgendeines Menschen

meiner Generation aufzustöbern, das nicht der Collage ähnelt.

Ich gehe den Weg zur Kunst schon ein halbes Jahrhundert. Ich habe viele

seiner Wunder und seiner beglückenden Überraschungen erlebt, habe an seinen

Rändern Enttäuschungen hinnehmen müssen und abgrundtiefe Verzweiflung geahnt.

Ich bin überzeugt, daß dieser Weg ohne Ende ist. Jeder, der ihn geht, muß ein

hohes Maß an Selbstbewußtsein, aber auch ein hohes Maß an Demut besitzen, wenn

er vor der Endlosigkeit nicht verzagen soll. Denn ohne Demut wird er nicht

begreifen können, daß er oft nur Werkzeug ist und dann unterhalb seines

Bewußtseins arbeitet.

Hier liegt der Grund

dafür, daß auch in diesen meinen Niederschriften manche Zusammenhänge nicht

klar und logisch mit dem Wort darstellbar sind, sich also dem logischen Denken

entziehen. Ich hoffe, mit dem Leser übereinzustimmen, wenn ich sage: Wir

sollten darüber nicht unglücklich sein.

Kindheit

Mein Vater Paul Thoma

wurde 1881, im Geburtsjahr Picassos, geboren und stammte aus einem sehr großen

Dorf, das an der Bahnstrecke zwischen Oppeln und Brieg in Oberschlesien liegt,

aus Alt-Schalkowitz. Sein Vater, mein Großvater, hieß Franz Thoma. Das Dorf

sprach polnisch, und mein Großvater heiratete auch eine Frau, die den

zweifellos polnischen Mädchennamen Macioszek hatte. Diese sprach kein Wort

Deutsch, der Großvater sprach es gebrochen, aber mein Vater schon fließend.

Mein Großvater war ein Häusler mit zwei Kühen und gleichzeitig Postillon mit

einem Pferd, das er aber auch für seine Feldarbeit benutzen konnte. Außerdem

war er Schneidermeister und übte dieses Handwerk auch aus. Er hatte sieben

Söhne und eine Tochter. Mein Vater war sein zweitältestes Kind. Der

zweitjüngste Sohn und der Ehemann der Tochter fielen im Ersten Weltkrieg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

fiel das Heimatdorf meines Vaters - wie alles östlich der Oder-Neisse-Linie -

an Polen und heißt jetzt Siotkowice, nachdem es in den dreißiger Jahren von den

Nazis in Schalkendorf umgetauft worden war. Die dort verbliebenen Verwandten

mit Namen Thoma müssen sich nun ohne h schreiben: Torna. Torna wird mit kurzem

offenem o ausgesprochen und bekommt dadurch beim Sprechen einen ganz anderen

Charakter als das mit langem geschlossenem o gesprochene Thoma. Der jüngste

Bruder meines Vaters, Konstantin Thoma, hat bis heute das h seines Namens mit

Erfolg gegen alle Polonisierungsversuche verteidigt. Konstantin ist jetzt 80

Jahre alt.

Unser Name Thoma taucht

zum ersten Mal in den Schalkowitzer Kirchenbüchern im Jahre 1752 im Taufzeugnis

eines Andreas Thoma auf, bis zu dem sich unsere Ahnenreihe zusammenhängend verfolgen

läßt. Der Vater des Andreas Thoma könnte also in der Folge des Ersten oder

Zweiten Schlesischen Krieges dort eingewandert sein.

Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, war eine besondere Frau. Wir

konnten uns nicht mit ihr unterhalten, weil wir verschiedene Sprachen

sprachen. Sie war immer freundlich zu uns, drohte nur selten mit dem

Zeigefinger, aber immer mit freundlichem Gesicht. Wir hielten sie für eine

Heilige. Sie litt oft unter anscheinend gräßlichen Kopfschmerzen. Denn wenn sie

sich unbeobachtet fühlte, konnte man manchmal kleine Schmer- zensschreie

hören. Um diese Schmerzen erträglicher zu machen, band sie sich ein weißes,

zusammengelegtes Leinentuch fest um die Stirn. Darüber trug sie das im Dorf

übliche schwarze Kopftuch, das, zusammen mit der weißen Stirnbinde, ihr das

Aussehen einer Ordensschwester verlieh.

Tatsächlich war sie sehr

fromm - in einer sehr natürlichen Weise. Wenn sie sah, daß mein Bruder Alfred

und ich in den großen wilden Birnbäumen des Hofes gefährliche Kletterpartien

machten, faltete sie die Hände und betete für uns. Wenn wir dies sahen, fühlten

wir uns behütet und doppelt sicher. Wenn ein Gewitter aufzog, stellte sie ein

geweihtes Kruzifix mit zwei Leuchtern auf den Tisch, zündete die Kerzen an und

ging dann, aus einer Flasche Weihwasser sprengend, mit einem Glöckchen läutend

und laut betend um das ganze Haus herum. Ihre Sorge um das Haus war begründet.

Wohnhaus, Stall und Scheune waren in zusammenhängendem Trakt aneinandergebaut,

und Stall und Scheune waren mit Stroh gedeckt.

Das Brot wurde von ihr

selbst gebacken. Am Backtage holte sie aus dem Vorratsraum den Backtrog. In

einer seiner Ecken klebte noch vom letzten Mal ein kleiner Rest Teig, der sich

inzwischen in Sauerteig verwandelt hatte. Die schwere Arbeit des Teigknetens

verrichtete sie selbst. Wenig später standen dann die riesigen Teigklumpen in

Strohschüsseln auf Stühlen, Tischen und Bänken. Im Backofen wurde nun Feuer

gemacht. Sie schichtete den Holzstoß sorgfältig rechteckig auf, in dessen Mitte

kleingespaltenes Holz aufgehäuft wurde. Dann ging sie in die Scheune, holteeine

Handvoll Stroh, das sie auf dem Rückweg zum Haus zu einem Kreuz band. Dieses

wurde auf einen langstieligen Holzschieber gelegt, angezündet und unter die

Mitte des Holzstoßes geschoben. Sobald das Holz aufflammte, rannten wir Kinder

auf den Hof, um das Herausquellen der ersten Rauchwolke nicht zu verpassen. Das

spätere Hineinschieben der Brotlaibe war wieder mit einer frommen Zeremonie

verbunden. Jeder Laib wurde, bevor er in den heißen Ofen geschoben wurde, von

Großmutter bekreuzigt. Auch das Anschneiden jedes Bortlaibes bei Tisch geschah

nicht, ohne daß vorher dessen Rückseite mit der Spitze des Messers dreifach

bekreuzigt wurde. Ich habe nie sonst einen Menschen kennengelernt, der mit so

selbstverständlichem Ernst seinen Glauben praktizierte. Der Durchmesser der

runden Brotlaibe betrug ungefähr 70-75 Zentimeter. Großmutter schnitt das Brot

immer im Stehen, wobei sie es mit der Kante auf den Tisch stellte und mit der

linken Hand an ihren Körper drückte.

Unsere Bewunderung für diese Frau wurde ins Unermeßliche gesteigert bei

einem kleinen Unglücksfall meines Bruders Alfred. Er hatte sich - wir sind als

Kinder im Sommer immer barfuß gelaufen, sogar noch in den Anfangsklassen des

Gymnasiums - eines Tages in der Scheune an einer herumstehenden Sense den

großen Zeh bis zum Knochen aufgeschnitten. Die Blutung war beängstigend stark.

Die Dorfkinder, mit denen wir gespielt hatten, liefen schreiend zur Großmutter

ins Haus. Sie kam heraus, ruhig mit ihrem schmerzlichen Lächeln, setzte sich

auf einen Stein, winkte Alfred heran, nahm seinen blutenden Fuß auf ihr Knie,

hielt beide Hände segnend darüber, blickte zum Himmel und bewegte die Lippen im

Gebet, immer lächelnd, beinahe verklärt. Fast augenblicklich hörte die Wunde

auf zu bluten. Dann holte sie aus dem Garten vier, fünf Blätter einer

Schöllkrautplanze, klopfte sie mit einem Küchenmessergriff, so daß der

orangene Saft herausquoll, legte sie auf die Wunde und verband diese mit den

Fetzen eines alten, verbrauchten Bettlakens. Kein Wunder, wenn wir Kinder in

ihr eine Heilige sahen.

Der Großvater war ein einfacher, frommer und lieber Mann, der still und

ohne Aufsehen seine vielen Arbeiten (als Bauer, Schneider und Postillon)

verrichtete. Wir begleiteten ihn gern, wenn er abends mit der Radwer für das

Vieh Futter holte, und halfen ihm beim Häckselschneiden, indem wir das große

Schwungrad der kleinen Häckselmaschine drehten.

Meine Mutter, Jahrgang 1883, kommt aus dem Glatzer Bergland, aus dem Dorf

Grunau, das mit der Stadt Kamenz später zusammenwuchs. Auch die Heimat meiner

Mutter liegt jetzt in Polen. Mutters Vater, mein Großvater, hieß Joseph Kluß,

war Stellenbesitzer mit zwei Kühen und einem großen Obstgarten, war Gemeindeschreiber

und Dorfkapellmeister und spielte fast alle Instrumente, wie unsere Mutter uns

erzählte. Ich selbst habe ihn aber nie irgendein Instrument spielen gehört oder

gesehen. Nur einmal bei einem großen Parkfest in Kamenz habe ich ihn an der

Spitze einer stattlichen Blaskapelle taktierend auf der Festwiese einmarschieren

und dann den ganzen Tag über dirigieren gesehen. Da haben wir ihn natürlich

sehr bewundert. Er hatte einen starken Bildungsdrang und besaß Meyers Konversations-Lexikon.

Alfred und ich liebten ihn nicht so wie unseren anderen Großvater in

Schalkowitz; er war uns zu ernst und zu streng, hatte starre Prinzipien, die

sich in oft wiederholten Sprüchen ausdrückten, wie: Wie der Mensch zum Essen

ist, so ist er auch zum Arbeiten, oder: Ich brauche mir nur die Schuhe eines

Menschen anzusehen, dann kenne ich den ganzen Menschen. Er nahm aber stark

Anteil an der Entwicklung seiner Enkel und war entzückt, als er merkte, daß

wir schnelle Fortschritte im Geigenspiel machten. Wir mußten auch unsere Geigen

bei unseren Besuchen immer mitbringen und ihm unsere Übungsstücke usw. vorspielen.

Auch unsere Schulzeugnisse und deutschen Aufsätze mußten wir ihm mitbringen.

Er las alles beinahe gierig und lobte uns mit einer gewissen inneren Bewegtheit.

Auch bei diesen Großeltern hatten Alfred und ich große Freuden. Während

das Haus der Großeltern in Schalkowitz auf eine natürliche, uns sehr sympathische Weise verwahrlost war, war in Grunau alles sehr

gepflegt. Das Haus war so sauber, daß man den kleinsten Dreck auf dem Fußboden

nicht übersehen konnte. Im ersten Stock gab es ein gutes Zimmer, auf dessen

Wände ein wahrer Meister von Stubenmaler eine breitgestreifte, seidenimitierende

und mit riesigen Blumenbouquets geschmückte Tapete schabloniert hatte mit so

vielen Farben, daß ich es nicht schaffte, sie zu zählen.

Die Wasserpumpe stand im Hausflur. Wie vieles im Hause war sie für uns

Kinder tabu. Nur die Kücheneimer der Großmutter durften wir vollpumpen. Eine

Bodenkammer, in der eine Menge von Musikinstrumenten aller Art untergebracht

war, hätten wir zu gerne durchstöbert. Aber sie war verschlossen, so daß wir

nur durch die Bretterritzen die Herrlichkeiten ihres Inhaltes bewundern

konnten. Aber eines Tages schenkte uns der Großvater eine Ziehposaune. Die

lärmenden und unästhetischen Töne, die wir diesem Instrument tagelang fast

pausenlos entlockten, führten schließlich dazu, daß es uns wieder abgenommen

wurde. Wir durften es aber mit nach Hause nehmen, wo wir nun mit unseren Spielgefährten,

die natürlich alle einmal blasen wollten, wieder auf der Straße einen solchen

Höllenlärm entfesselten, daß die Polizei gerufen wurde, nachdem die

Erwachsenen die Jagd nach der Posaune aufgegeben hatten, weil sie bei den

Hatzen unserer Behendigkeit nicht gewachsen waren. Von da an war die Posaune

nur noch totes Museumsstück.

Der riesige großelterliche Obstgarten war für uns trotz vieler Verbote

ein Paradies. Zur Zeit der Reife durften die Früchte von uns nicht gepflückt

werden. Nur das Fallobst durften wir sammeln. Essen durften wir so viel wir

wollten, aber abgepflückt wurden die Früchte nur von Erwachsenen. Uns traute

man das Urteil 'reif oder unreif nicht zu. Anders war es zur Kirschenzeit. Da

durften wir den ganzen Tag in den sechs riesigen Kirschbäumen herumklettem und

sie abernten. Tagelang hatten wir dann Bauchschmerzen, weil wir unserer Freß-

lust freien Lauf ließen. Hauptanziehungspunkt war der sogenannte Mühlgraben,

der am Rande des Obstgartens vorbeifloß. Er war ein Abzweig der Glatzer Neisse,

etwa sechs Meter breit, etwas über einen Meter tief, floß ziemlich schnell und

entwickelte glucksende Strudel. Zu den Feldern am anderen Ufer führte ein ein

Meter breiter Steg. Unter diesem arbeitete immer ein kräftiger Strudel, der ein

etwa drei bis vier Meter tiefes Loch ausgeschwemmt hatte, vor dem uns zu warnen

Eltern und Großeltern nicht müde wurden. Denn wir badeten ja auch in dem

Mühlgraben an den seichten Stellen. Die Stelle mit dem Loch reizte uns zu

Mutproben, und so wagten wir immer wieder den Sprung von dem Steg, um uns von

der schnellen Strömung unter der Brücke hindurch über das tiefe Loch in die

seichte Stelle dahinter tragen zu lassen. Wir taten es aber nur, wenn wir

sicher waren, daß die Erwachsenen uns nicht beobachteten.

Einmal im Jahr wurde der Mühlgraben abgesperrt, um den Flußlauf zu

reinigen. Das Wasser floß ab, aber in den großen Löchern blieb es stehen. Aus

ihnen holten zwei Fischer viele Zentner Fische heraus. Das begann immer damit,

daß sie mit einem zweihenkligen Weidenkorb durch das Loch gingen, wobei sie für

einige Sekunden verschwanden, und mit dem fast gefüllten Korb wieder

herauskamen. Wenn sich die Korbfischerei nicht mehr lohnte, holten sie den

Rest der Fische mit einem großen Käschernetz heraus. Weiter flußabwärts saßen

dann immer schon einige Katzen an den kleinen Rinnsalen bereit, um die wenigen

flüchtenden Fische zu erwischen.

Ein weiterer Anziehungspunkt war das von Schinkel erbaute Kamenzer

Schloß, das wie das Kleinstädtchen Kamenz nur zwei Kilometer vom

großelterlichen Haus entfernt war. Es wurde von einem Sohn Kaiser Wilhelms II.

bewohnt, der Landrat des Kreises Frankenstein war. Zum Schloß hinauf, das auf

einem Hügel lag und wegen seiner charakteristischen Form mit seinen vier

Ecktürmen von den Leuten das umgekehrte Billard genannt wurde, zog sich eine große

Terrassentreppe, die reichlich mit Gartenanlagen und Wasserspielen geschmückt

war. An manchen Sonntagen wurden die Wasserspiele in Aktion gesetzt. Wir gingen

dann fein angezogen mit Eltern und Großeltern hin, um dieses Schauspiel zu

bewundern. Auch die Riesenfontäne des Schloßteiches unterhalb der Terrassen war

dann zu bestaunen.

Im Grünauer Großelternhaus wurde das Leben freier, als nach dem Tode des

Großvaters unser Onkel Max mit seiner Familie einzog. Er war mit der Schwester

meiner Mutter - sie hieß Emilie und wurde von uns Milchen genannt -

verheiratet, war Postbeamter, 1,92 m groß und hatte das Fleischerhandwerk

erlernt. Es war für ihn naheliegend, in jedem Jahr für den Hausgebrauch ein

großes Schwein zu schlachten. Wir wurden oft dazu eingeladen. Der Tag des

Schweineschlachtens war in Schlesien von jeher ein großes Familienfest, bei dem

es im Hause von Menschen wimmelte. Den Tag über wurden bei fünf Mahlzeiten

Riesenmengen gegessen. Die Vorbereitungen wie das Kuchenbacken oder das

Reinigen der für das Wurstmachen dazugekauften Ziegendärme waren für uns

Kinder schon interessant genug. Aber besonders gespannt waren wir auf das

Schlachten des Schweines, das meistens drei Zentner wog. Wir standen dazu in

aller Frühe auf, sahen dann, wie das Schwein unter einem einzigen Axthieb

unseres hünenhaften Onkels zusammenbrach, hörten nach dem Stich in die

Halsschlagader das dunkle Blut in die Schüssel sprudeln, sahen, wie das

Riesentier in einen Holztrog gewälzt, dort mit kochendem Wasser übergössen, geschrubbt

und entborstet wurde, erlebten dann noch die Riesenanstrengung von vier

Männern, die benötigt wurden, um das tote Schwein, durch dessen Fersensehnen

eine Wagenrunge gesteckt worden war, hochzuhieven und kopfabwärts an einem

Haken aufzuhängen, und verpaßten natürlich auch das Aufschneiden der Brust und

des Bauches und das Herausquellen der in der frischen Morgenluft dampfenden

Eingeweide nicht. Zwischen den kräftigen Mahlzeiten gab es immer noch viel zu

beobachten: Die Vorbereitung der Wurstfüllungen, das Einfüllen in die Därme mit

Hilfe des plump aussehenden Trichters, das Schließen der Därme mit den Wurst-

speilern, das Zurechtmachen der Fettliesen, das Vorbereiten der Speckseiten,

der Schinken und einiger Wurstsorten zum Räuchern. Die Gäste aßen und tranken

und tanzten. Ein Ziehharmonikamann spielte den ganzen Tag so laut es ging. Die

Gäste, die auch Tante Milchen und Onkel Max bei der Arbeit halfen, ließen

schließlich beim Essen die Hemdsärmel hochgekrempelt und die Schürzen vor dem

Bauch. Sie wurden immer lustiger, sangen und witzelten bis in die Nacht und

machten drastische Pfänderspiele. Auch die Bettler der Gegend erfuhren jedesmal

rechtzeitig von so einem Schweineschlachten, kamen einzeln oder zu zweien über

den Tag verteilt und erhielten reichlich zu essen.

Mein Vater absolvierte seinen Militärdienst in Glatz und lernte dort

meine Mutter kennen, die sich da als Dienst- und Serviermädchen verdingt hatte.

1907 heirateten meine Eltern und wohnten in Lugnian im Kreis Oppeln, wo mein

Vater als Briefträger bei der Post arbeitete. In der Nazizeit wurde Lugnian in

Lugendorf umgetauft. Auch in diesem meinem Geburtsort

sprach die Bevölkerung polnisch.

Meine Eltern waren katholisch und einfache, solide, arbeitsame, äußerst

fleißige Leute. Hauptberuf meines Vaters war der Dienst bei der Post. Zu Hause

übte er das Schneiderhandwerk aus, das er, wie alle seine Brüder, bei seinem

Vater gelernt hatte. Er liebte wohl dieses Handwerk außerordentlich. Meine

Erinnerungsbilder zeigen ihn mir noch heute entweder an seiner Nähmaschine in

der Nähe des Fensters der großen Wohnküche sitzend oder an dem großen, sehr

stabilen Tisch in der Mitte desselben Raumes stehend, wo er die Anzüge und

Mäntel zuschnitt oder mit einem großen schmiedeeisernen Bügeleisen und einem riesigen,

mit Sägespänen gefüllten Kissen hantierte.

Wenn mein Vater zu seinem Dienst in die Post oder zum Bahnhof ging, zog

er kurz vorher seine Postuniform an, wenn er zurückkehrte, zog er sich sofort

wieder um und arbeitete an seiner Nähmaschine. Zeitunglesen und sonntags

Skatspielen mit seinen Freunden oder Kollegen waren die einzigen

Unterbrechungen seiner Arbeit. Mutter war mit Haushalt und mit Handnäharbeiten

wie Knopflöchermachen und Futtereinnähen ebenfalls den ganzen Tag beschäftigt.

Wenn ich heute an sie denke, sehe ich sie in meiner Erinnerung entweder am

Fenster auf ihrem Nähplatz sitzen, oder ich sehe sie am Herd stehen und kochen.

Auch wir Kinder halfen schon frühzeitig mit bei der Schneiderarbeit,

zogen mit einem Pfriemen die Heftfäden heraus, zertrennten alte Anzüge und

Mäntel, die gewendet werden sollten, und lieferten fertige Kleidungsstücke bei

Vaters Kunden ab, was uns fast regelmäßig ein willkommenes Botengeld

einbrachte.

Vier Brüder meines Vaters waren auch Postbeamte, ebenso die Ehemänner der

beiden Schwestern meiner Mutter. Zum Erscheinungsbild dieser sechs Onkel gehörte

für mich die Postuniform, nur der Großvater versah seinen Dienst als Postillon

in seiner Privatkleidung. Da wir fast ausschließlich diese postgebundenen

Verwandten besuchten, glaubte ich als Kind lange Zeit, daß auch alle unsere

anderen männlichen Verwandten bei der Post arbeiteten.

In Lugnian wurde am 12.

September 1908 mein Bruder Alfred geboren, der nach seinem Studium Assistent am

Berliner Heinrich-Hertz-Institut wurde. Nach 1933 wurde er von den Nazis mit

dem jüdischen Präsidenten dieses Instituts fristlos entfernt.

(Anmerkung von Ulrich

Thoma: Karl Willy Wagner war ein Deutscher – die näheren Umstände des Vorfalles

können in der Wikipedia nachgelesen werden: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Willy_Wagner

Ausführliche Informationen unter dem

folgenden Link: http://www.ulrichthoma.de/alfredthoma/).

Er ging als Mathematiker

und theoretischer Physiker zu Telefunken, wo er auch während des Zweiten

Weltkrieges arbeitete. Dann ging er in den höheren Schuldienst und war

schließlich in Fulda Oberstudiendirektor. Er starb 1974.

Ich wurde elf Monate später als mein Bruder Alfred, am 17. August 1909,

ebenfalls in Lugnian geboren. Bei meiner Taufe gab es eine Schwierigkeit. Die

Hebamme hatte meiner Mutter schon alle möglichen polnischen Namen für mich

vorgeschlagen, hauptsächlich aber den Namen Rochus, weil der Heilige Rochus,

wie sie meinte, für den 17. August im Kirchenkalender vorgesehen sei. Meine

Mutter aber wollte den damals noch sehr ausgefallenen Namen Helmut. Der

Ortspfarrer weigerte sich, mich auf diesen Namen zu taufen, weil dies der Name

des "Katholikenfressers" Graf Helmuth von Moltke gewesen sei

(Altkatholikenbewegung nach dem Vatikanischen Konzil 1869). Die Ankündigung

meiner Mutter, mit mir nach Oppeln zu fahren und mich dort taufen zu lassen,

bewirkte aber schließlich, daß er doch den Namen Helmut akzeptierte.

Als ich zwei Jahre alt war, siedelten meine Eltern nach Neisse an der

Glatzer Neisse über. Mein Großvater mütterlicherseits wollte seinen

Bildungsdrang wenigsten in seinen Enkeln verwirklicht sehen und kniete meinen

Eltern so lange auf der Seele, bis sie ihm nachgaben und in einen Ort umzogen,

der eine höhere Schule besaß. So verbrachte ich also meine Jugend bis zu meinem

20. Lebensjahr in der katholischen Kleinstadt Neisse (damals etwa 25.000

Einwohner), im "Schlesischen Rom", wie sie genannt wurde, weil sie

viele Kirchen und Klöster besaß, die auch das Stadtbild bestimmten, äußerlich

und innerlich.

In Neisse war es selbstverständlich, katholisch zu sein. Wir Kinder

wurden früh daran gewöhnt, an Sonn- und Feiertagen zum Gottesdienst und zur

Predigt zu gehen. Um 11 Uhr fand ein Kindergottesdienst statt, der die

Faulenzermesse genannt wurde. Wir gingen aber lieber mit der Mutter ins

Hochamt, weil da auf dem Chor gesungen wurde und vom am Altar viel mehr zu

sehen war. Meine Eltern waren nicht übertrieben fromm, aber sie erfüllten exakt

die Kirchengebote. Wir sprachen selten darüber, weil es eben selbstverständlich

war.

Der spektakulärste Höhepunkt des Jahres in dieser Stadt war das

Kirchenfest Fronleichnam. Es hat bei mir mit seinem festlichen Gepränge einen

nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Zur Fronleichnamsprozession war die ganze

Stadt auf den Beinen, auch die Nichtkatholiken. Alle Vereine, Organisationen

und auch die Schulen nahmen in geschlossenen Gruppen daran teil. Die Organisation

und Regie waren bewundernswert. Daß aus dem Durcheinander des wirren

Menschenhaufens auf dem Kirchplatz vor der großen Sankt Jakobs-Kirche sich

schließlich die geordnete und disziplinierte Prozession bildete und sich dann

durch die an manchen Stellen engen Straßen wie ein Riesenwurm schlängelte, war

für mich immer wieder ein Wunder. Als ich an das Realgymnasium kam, brauchte

ich nicht mehr mit der Klasse unter Aufsicht des Lehrers an der Prozession

teilzunehmen. Dadurch kam ich erst richtig in den Genuß dieses eindrucksvollen

Schauspiels. Ich habe das ausgenutzt und lief immer durch Nebengäßchen und

Querverbindungen dorthin, wo am meisten zu sehen war. Ich konnte jetzt auch

den Sinn der Prozession durchschauen, ebenso ihre Gliederung. An der Spitze

gingen etwa 50 bis 60 kleine weißgekleidete Mädchen, die Blumen streuten, dann

kam das Riesenorchester und dahinter der Riesenchor, dann ein Riesenheer von

Nonnen und Mönchen mit langen brennenden Kerzen in den Händen und dahinter das

Wichtigste, der Kern der Prozession: eine große Schar von geistlichen

Würdenträgern in ihren kostbaren Meßgewändern, und in ihrer Mitte ein von vier

Männern getragener Baldachin, unter dem ein Priester in schneeweißem Gewand das

Allerheiligste, den Leib des Herrn, den eucharistischen Gott, die in die

strahlende Monstranz eingeschlossene Hostie feierlich vor sich hertrug.

Dahinter bewegten sich ebenso feierlich die Honoratioren der Stadt im

schwarzen Gehrock mit Zylinderhut und umgehängten Amtsketten.

Dann folgte der Teil der Prozession, der mich am meisten aufregte: die

Handwerkerinnungen. Jede von ihnen besaß nämlich eine Riesenfahne, die von fünf

Männern getragen wurde. Ich wurde nicht müde, diese Männer zu bewundern, die an

windigen Tagen Schwerstarbeit zu leisten hatten. Der Fahnenmast war sicher fünf

bis acht Meter hoch. Die Fahne selbst hing wie ein Bild senkrecht und war oben

und unten mit einem golden glänzenden Querstab aus Metall versehen. Unten

hatte der Mast ein Querholz, das der mittlere Träger mit beiden Händen gefaßt

hielt. Er mußte immer nach oben schauen, um den Mast in der Senkrechten zu

halten. In der Mitte war der Mast mit einem Eisenring beschlagen, an dem an

Scharnieren die eigentlichen vier Trägerstangen befestigt waren, die schräg

nach unten und nach außen auf der ausgepolsterten Schulter je eines Trägers

endeten. Die vorderen Träger mußten rückwärts gehen. Alle fünf Träger ließen

keinen Blick von dem Fahnenmast, damit er immer senkrecht blieb. An den

Schweißperlen auf ihrer Stirn und ihren hochroten Gesichtern konnte man die

Härte ihrer Arbeitsleistung ablesen. Die Fahnenbilder waren Darstellungen aus

der Heiligenlegende, die zu dem jeweiligen Handwerk in Verbindung standen. So

war bei den Tischlern z.B. der Hl. Joseph an der Hobelbank abgebildet. Aber

auch geschichtliche Begebenheiten waren auf den kostbaren Fahnentüchern zu

sehen. So konnte man auf der Fleischerfahne die Hussitenschlacht vor Neisse

bewundern, wie die Fleischer mit Beilen und Messern bei einem Ausfall aus der

umzingelten Festung die schlitzäugigen Belagerer niedermetzelten. Die größte

Fahne gehörte den Bäckern. Sie war als einzige weiß und hatte sechs

Trägerstangen. Sie soll sogar einmal bei einem Windstoß in die Menschenmenge

gefallen sein. Wie durch ein Wunder wurde keiner verletzt. Hinter den Innungen

gingen in Blöcken geordnet die Schüler der katholischen Volksschule

klassenweise unter Führung ihrer Lehrer, zuerst die Mädchen-, dahinter die

Knabenschule. Der Prozzessionszug wurde beendet durch die Schar der kleinen

Bürger und der armen Leute. Schließlich begleiteten die Soldaten der Neisser

Garnison, umgeschnallt und mit Stahlhelm, den langen Zug an beiden Seiten als

Spalier. Alle Häuser waren mit frischem Grün geschmückt. Von den Fenstern

herunter hingen farbige Teppiche und viele rote Decken, und in den

Fensterausschnitten standen Heiligenbilder, Kruzifixe, Leuchter mit brennenden

Kerzen und Blumensträuße. Die Prozession stellte gleichzeitig auch ein in der

Öffentlichkeit gehaltenes Hochamt dar, für dessen Hauptstationen in den Straßen

große, prächtige Altäre mit riesigen Heiligenbildern aufgebaut waren.

In meinem fünften und sechsten Lebensjahr hatte ich einen Traum, der sich

etwa ein Jahr lang fast jede Nacht wiederholte und mich sehr ängstigte. Ich

träumte zunächst die gleiche Situation, in der ich mich tatsächlich befand,

daß ich also im Bett lag. In Blickrichtung lag die Eingangstür des Zimmers. Sie

öffnete sich einen Spalt, und ein seltsames Tier, das trotz seiner Phantastik

einem Fuchs oder Wolf ähnelte, schob seinen Kopf ins Zimmer. Seine Augen

leuchteten grell, auch das Fell leuchtete nahezu bengalisch. Es schlich langsam

ins Zimmer bis zu dem Stuhl an meinem Bett, auf dem meine Kleider säuberlich

lagen und der ein Herabfallen der Zudecke verhinderte. Am Stuhl verharrte das

Tier einige Augenblicke in sitzender Stellung. Dann sprang es erst auf den

Stuhl und sofort anschließend auf meine Zudecke, so daß sein Kopf dicht an

meinem Gesicht war und seine feurigen Augen mich nahezu blendeten. In diesem

Augenblick schrie ich voller Angst auf und wurde wach. Ehe ich aber die Augen

öffnete, sah ich das Tier mit seinem großen buschigen Schwanz vom Bett

herunterspringen und unter dem Bett verschwinden. Inzwischen hatte ich mich

aufgesetzt und schrie so laut ich konnte auf echt schlesisch: "Doas griene

Viech, doas griene Viech!" Tatsächlich war das Tier meistens grün. Ein

Grün hatte es, das dem grünen Licht explodierender Feuerwerkskörper ähnelte.

In manchen Nächten aber hatte es seine Farbe gewechselt und leuchtete rot, aber

mit gleicher feuriger Intensität. Dann schrie ich natürlich: "Doas rote

Viech!"

Meine Mutter, die einen leichten Schlaf hatte, war immer schon wenige

Augenblicke nach meinem ersten Aufschrei an meinem Bett, in der Hand einen Leuchter

mit brennender Kerze. Sie setzte sich auf den Bettrand und versicherte mir

immer wieder, daß ich nur geträumt habe. Mein Traum war aber immer so lebhaft

gewesen, daß ich das gar nicht glauben konnte. Für mich saß das Tier unter dem

Bett und wartete nur darauf, daß meine Mutter das Zimmer verließe. Meine Mutter

hatte viel Geduld, kniete schließlich mit mir vor dem Bett nieder und leuchtete

mit der Kerze darunter, auch unter das Bett meines Bruders, bis ich einsah, daß

ich doch nur geträumt hatte. Ich wunderte mich sehr darüber, daß die

Erwachsenen bezweifelten, daß jemand farbige Träume habe. Mir haben sich diese

Träume, wahrscheinlich durch ihre immer wiederkehrende Monotonie, so eingeprägt,

daß ich noch heute beim Abbrennen von Feuerwerk, ja sogar beim Anblick von

Weihnachtsbaumkugeln an diese Viecher denke, die mich so lange gequält haben.

In Neisse erlebte unsere vierköpfige Familie den Ausbruch des Ersten

Weltkrieges. Ich war fünf Jahre alt, und ich kann mich noch erinnern, wie wir

unseren Vater am ersten Tag der Mobilmachung zu der Bezirkskommandatur

begleiteten, wie er dann in der Landsturm uniform mit Gewehr wieder herauskam,

in der er für uns fremd und beinahe unnahbar aussah. Mein Bruder und ich

begleiteten ihn, an seinen Händen hängend, noch bis zum Bahnhof, während meine

Mutter ohne Unterbrechung mit ihren Tränen beschäftigt war.

Sehr deutlich in meiner Erinnerung zurückgeblieben sind jene stillen

wehmütigen Abende, wenn meine Mutter an den Vater Feldpostbriefe schrieb. Ich

saß dann neben ihr und malte ein Blatt voll, das dem Brief beigelegt wurde.

Meistens malte ich Dampfer mit vielen dunklen, barock gekräuselten

Qualmwolken. An anderen Abenden saßen mein Bruder Alfred und ich mit der Mutter

auf einem alten Sofa. Sie sang mit uns Volkslieder, erzählte uns Märchen oder

etwas aus ihrem oder des Vaters Leben. Wenn lange Zeit kein Feldpostbrief

gekommen war, weinte sie. Wenn dann endlich wieder ein Brief eintraf, war sie

immer sehr aufgeregt und suchte hastig ein Instrument zum Öffnen. Dabei griff

sie eines Tages - ich schnitt gerade feldgraue Soldaten aus - so heftig nach

meiner geöffneten Schere, daß sie sich die Hand stark verletzte und ihr Blut

auf meinen Modellbogen tropfte, während sie den Brief las.

Unsere Ernährung machte

jetzt meiner Mutter oft große Sorgen. Aber wir hatten durch die

Landbriefträgerzeit meines Vaters einige befreundete Bauemfamilien in den

umliegenden Dörfern. Mein Bruder Alfred und ich machten jede Woche eine größere

Wanderung, um diese Bauern zu besuchen. Wir brachten immer einen Brief meiner

Mutter hin und dann einiges Eßbare im Rucksack zurück nach Hause. Selten kam

meine Mutter mit, denn sie hatte, wahrscheinlich durch die schwere Arbeit in

ihrer Jugend, deformierte Füße und bei längeren Wegen starke Schmerzen. Eines

Tages hatten wir ein schönes Stück rohen Speckes bekommen. Meine Mutter

verarbeitete es sofort zu Griebenschmalz. Als sie das heiße Schmalz in eine

Tonschüssel goß, platzte diese, und das kostbare Fett floß auf den Fußboden.

Kniend, verzweifelt und unter Tränen versuchte sie, die Kostbarkeit durch

Zusammenkratzen zu retten. Ein anderes Mal hatten wir sogar drei regelrechte Speckseiten ergattert. Um sie haltbarer zu

machen, brachte sie meine Mutter zu einem Fleischer zum Räuchern. Wir haben den

schönen Speck nie wiedergesehen. Er sei beim Räuchern in die Glut gefallen und

verbrannt. Die Verzweiflung meiner Mutter in diesem Falle ist nicht zu

beschreiben. Noch viele Jahre später war sie überzeugt, daß der Speck schlicht

geklaut worden sei.

Ostern 1916, fast sieben Jahre alt, wurde ich in der katholischen

Volksschule für Knaben in Neisse eingeschult. Im zweiten Schuljahr hatte ich

eine gefährliche Krankheit zu überstehen, Gehirnhautreizung. Sie wurde von dem

behandelnden praktischen Arzt nicht erkannt. Er behandelte mich auf

Gelenkrheumatismus, weil ich von den gräßlichen linksseitigen Kopfschmerzen,

die sich bis zur Hüfte hinzogen, ganz schief geworden war. Die Rheumasalben,

mit denen ich ständig eingerieben wurde, hatten auf der linken Oberkörperseite

schmerzliche Entzündungen hervorgerufen. Ein Nervenarzt, der sich in der

kritischen Zeit gerade in Neisse im Urlaub befand, wovon meine Mutter zufällig

von Bekannten erfahren hatte, rettete mich schließlich durch heiße Seesalzbäder

und anschließende Schwitzkuren. Drei Wochen lang mußte ich täglich eine Stunde

lang nach dem Bad im Bett schwitzen. Unsere Wohnung hatte kein Bad. Meine

Mutter trieb aber ein Monstrum von Badewanne aus Zinkblech auf, das

holzverstärkt war. Von dieser zu spät behandelten Krankheit sind wahrscheinlich

die fürchterlichen Kopfschmerzen zurückgeblieben, die mich noch bis in den

Zweiten Weltkrieg hinein quälten. Sie kamen jeden zweiten oder dritten Tag

wieder und dauerten dann 5 bis 24 Stunden. Sie waren begleitet von heftigem

Tränen der Augen und schnupfenartigen Anfällen. Ich konnte dann nichts anderes

tun, als mit geschlossenen Augen zu liegen. Ich mußte viele Stunden in der

Schule versäumen, weil diese Anfälle meistens am Vormittag einsetzten, manchmal

aber auch schon während des Schlafes in den Morgenstunden.

Im ersten Volksschuljahr hatte ich einen etwas farblosen Lehrer, im

zweiten eine sehr liebe junge Lehrerin, die uns mit Legespielen den

Rechenunterricht versüßte. Sie besuchte mich während der Hirnhautreizung, die

mich ein halbes Jahr von der Schule fernhielt, in der elterlichen Wohnung und

schenkte mir Süßigkeiten. Sie war die erste Lehrerin, die mich für meine

Zeichnungen sehr lobte.

Im dritten und vierten Schuljahr aber erwarteten mich sehr schlimme

Erlebnisse, die schlimmsten meiner Kindheit. Ich war nach Angaben meiner Lehrer

ein gutartiger und fleißiger Schüler. Trotzdem wurde ich von meinem

Klassenlehrer fast täglich wie jeder andere meiner 60 Mitschüler mit einem

daumendicken Rohrstock über die Hände geschlagen. Diese Prügelexzesse hatten

ein peinlich genaues System, dem keiner entging. Für jede falsche Antwort, für

jeden Fehler, für die kleinste Ungezogenheit wurde man auf die Handfläche

geschlagen, so daß sie sofort anschwoll. Gröbere "Verfehlungen"

trugen zwei bis drei Schläge oder mehr auf das Hinterteil ein, wobei sich der

Schüler über einen Stuhl legen mußte. Bei schriftlichen Arbeiten hatten wir die

Verpflichtung, uns bei selbsterkannten Fehlern oder einem Klecks selbst zu

melden und uns die Strafe vorn am Katheder abzuholen. Hierüber führte der

Lehrer Buch. Bei der Durchsicht der schriftlichen Arbeiten fertigte er eine

alphabetische Liste an, in der die Anzahl der Fehler jedes Schülers aufgeführt

und die selbsterkannten, gemeldeten Fehler abgezogen waren. Bei der Rückgabe

der Hefte wurde die Reststrafe nach der Liste von ihm verlesen, wir mußten in

Schlange antreten und uns die Reststrafe abholen, die dann gewissenhaft auf dem

"Blutzettel", wie wir das mit roter Tinte ausgeführte Register

nannten, abgehakt wurde. Über den Unterrichtsstunden, über dem Schulweg und

über den Schularbeiten schwebte immer eine fast erstickende Angst. Wegen der

Schmerzen, die die Schläge verursachten, habe ich nie geweint. Eines Tages -

mein Vater war gesund aus dem Kriege zurückgekehrt - konnten beim Mittagessen

meine gefühllosen, geschwollenen Hände den Löffel nicht halten, weder die

rechte noch die linke Hand. Ich versuchte es mehrere Male. Schließlich fiel

der Löffel mit auffälligem Klirren in den Teller. Durch dieses Mißgeschick verwirrt,

fing ich an zu weinen. Vater und Mutter fragten nun alles aus mir heraus.

Mein Vater, der sicher nichts von Sadismus wußte, begab sich sofort am

nächsten Tag in die Schule. Während des Unterrichts klopfte es an die Tür

unserer Klasse, sie wurde halb geöffnet, und ich sah meinen Vater in seiner

blauen Postuniform mit den goldenen Knöpfen, den roten Biesen und den goldenen

Litzen. Die Unterredung mit dem Lehrer in dem Korridor dauerte nicht lange.

Seit diesem Tage hat mich Preißner-Kolle, wie wir diesen Lehrer nannten - er

hieß Karl Preißner - nie wieder angerührt.

Ich war zum ersten Mal mit Bewußtsein stolz auf meinen Vater. Er war

stärker als mein grausamer Lehrer. Jetzt wunderte ich mich nicht mehr darüber,

daß nach dem ersten Tage bei diesem Lehrer einer unserer Mitschüler, der sehr

fein und sauber gekleidet war und aus einer angesehenen, vornehmen Neisser

Familie stammte, für einige Tage verschwand, nachdem er für eine Vorwitzigkeit

zwei Schläge über die Hand bekommen hatte. Er tauchte in einer Parallelklasse

wieder auf, die ein sehr gütiger Lehrer leitete. Er hatte sicher, so dachte ich

damals, einen ähnlich starken Vater wie ich. Erst viel später begriff ich, daß

Elternproteste gegen diesen Lehrer in aller Stille geregelt wurden, um jeden Skandal

zu vermeiden.

Die Exekutionen an meinen

armen Mitschülern gingen unverändert weiter. Eineinhalb Jahre lang mußte ich

sie noch mitansehen. Der Unterricht bei diesem Lehrer war pedantisch, phantasielos,

ohne jede Freude. Ich habe diesen Lehrer nie lachen gesehen, ich habe auch nie

die leiseste freundliche Miene in seinem hageren, harten Gesicht bemerkt.

Selbst sein Zeichenunterricht ließ uns nicht die geringste Freiheit. Alles

wurde von ihm an der Tafel vorgezeichnet und von uns mit Hilfe von Zentimetermaß,

Zirkel und Lineal auf den Zeichenblock übertragen. Die Schülerzeichnungen waren

deckungsgleich und unterschieden sich lediglich durch den Grad der Sauberkeit.

Unreparable Dreckstellen wurden bestraft. Er war der einzige Lehrer, der auch

in die Turnhalle einen Stock mitnahm. Dieser Stock war etwas kürzer als die

anderen. Er mußte in den Ärmel des Schülers passen, der ihn in die Turnhalle

transportierte.

Für den Transport der

Hefte besaß dieser Lehrer zwei aufklappbare Pappkästen, in denen je 30 Stück

untergebracht wurden. Diese Kästen mußten reihum zwei Schüler vor der Brust

auf den Unterarmen in seine Wohnung tragen, die etwa zwei Kilometer von unserer

Schule entfernt lag. Dabei war es streng verboten, diese Kästen auf einem

Mauervorsprung abzusetzen, um auszuruhen. Der Lehrer ging hinter uns her. Jede

Zuwiderhandlung wurde am nächsten Tag bestraft. Die Schmerzen in den Armen

waren sehr quälend.

Im fünften Schuljahr bekam ich einen älteren, außergewöhnlich gütigen

Lehrer. Ich ging wieder gern zur Schule, obwohl mich beim Anblick der

Volksschule immer wieder ein bedrückendes Gefühl beschlich.

Auf dem Schulweg begegneten wir oft einem freundlichen, gut gekleideten

alten Herrn, der eine Brille trug und den Kopf etwas schief hielt. Er war ein

Original. Wir glaubten, er sei ein Dichter, weil er mit uns in Versen sprach.

Ob er die Verse schon bereithatte oder sie aus dem Stegreif sagte, wußte

keiner. Um einen solchen Vers aus ihm herauszulocken, fragten ihn die kleinen

Schulgänger irgend etwas, z.B. wie spät es sei. Seine

Antwort war einmal:

Es ist gleich acht. Geh `nur nicht zu sacht.

Sondern geh `recht

schnell,

sonst gerbt Dir der Lehrer

das Fell mit dem Stock und mit der Ell`.

Ein kleiner Junge, der ihn

ein andermal das gleiche fragte und ihm dabei seine ungeputzte Nase präsentierte,

bekam zur Antwort:

Je Josel!

Du hast ja `n rotzig

Nosel.

Ein anderes Original, das wir

Kinder sehr liebten, war der Potschen-Schulze. Dieser hatte in der Breslauer

Straße nahe am Ring, der der unverkennbare Mittelpunkt der Stadt war, in einem

geräumigen zweckentfremdeten Hausflur einen Laden eingerichtet, in dem er

Schuhe, aber hauptsächlich Arbeitsschuhe und Potschen, wie wir in Schlesien die

warmen Hausschuhe nannten, verkaufte. Besonders die Landbevölkerung kaufte gern

bei ihm.

Dieser Hausflurladen war schon dadurch eine Sehenswürdigkeit, weil er

auf eine kaum vorstellbare Weise mit Bergen von Schuhen, mit Pappkartons und

von oben herabhängenden Schuhpaaren vollgestopft war. Seine Türen standen

Sommer wie Winter weit offen und gaben den Blick auf den ganz vorn stehenden

Käfig frei, in dem ein zahmer Marder hauste. Zur Mittagszeit, wenn die Schule

aus war, fand sich dort täglich eine Schar Kinder ein. Wenn sie groß genug war,

ging der etwas behäbige, bei Kälte abenteuerlich vermummte Potschen-Schulze zu

dem schräg gegenüberliegenden Schönen Brunnen, legte in dessen schmiedeeisernen

Käfig ein rohes Hühnerei, kam wieder zurück, öffnete das kleine Käfigtürchen,

und der Marder flitzte in Windeseile über die Straße zu dem Ei, fraß es auf und

kam, so schnell er konnte, wieder in seine Behausung zurück.

Die Grabenstraße, in der wir wohnten, kannten wir in allen Einzelheiten.

Die Häuser waren fast durchweg Mietshäuser, die aus Vorder-, Seiten- und

Hinterhaus bestanden. Jedes sogenannte Hinterhaus grenzte an eine

Parallelstraße und hatte dort auch einen Hauseingang. Infolgedessen gab es

viele Durchgänge zwischen den Parallelstraßen. Wir kannten alle diese

Durchgänge, Höfe und dunklen Korridore, ein wahres Labyrinth für unsere

Versteck-, Verfolgungs- und Räuberspiele, die immer mit einem Riesengeschrei

verbunden waren. Kein Wunder, daß wir dabei von den braven Bürgern und

Handwerkern oft mit kräftigen Schimpf- und Fluchwörtern, auch mit Schlägen,

Fußtritten und Wurfgeschossen vielfältiger Herkunft bedacht wurden.

Unsere Wohnung in der Grabenstraße lag im zweiten Stock und war eine

Zweizimmerwohnung mit Küche. Diese drei Räume lagen in einer Linie

hintereinander. Das Zimmer, das zur Grabenstraße hin lag, war das Schlafzimmer

meiner Eltern mit Ehebett und Kleiderschrank und gleichzeitig eine Art gute

Stube mit einem grünen, plüschbezogenen Sofa, mit einem ovalen Tisch davor,

einem Vertiko, auf dem Nippes und Fotografien standen, und einem Spiegel, der

schräg zwischen den beiden Fenstern über einem zweibeinigen Wandziertischchen

hing, auf dem wiederum ein Spitzendeckchen lag und zwei überschlanke Glasvasen

standen, in denen merkwürdige Puschel steckten. Wahrscheinlich charakterisiert

man diesen Raum als ein ziemlich ärmliches Derivat eines Makart-Zimmers. In ihm

stand auch später ein Hügel, den die Eltern - sicher unter großen Opfern - für

uns gekauft hatten. Eine Tür führte direkt zum Treppenhaus, war aber

verschlossen und mit einem Regal ausgestattet, in dem meine Mutter das Eingemachte

aufbewahrte.

Das andere Zimmer war genauso groß, etwa fünf mal sechs Meter, und lag

zum Hof. Das war das Wohnzimmer, in dem sich unser Leben abspielte. Vor einem

der beiden Fenster stand die Nähmaschine, zwischen den Fenstern der

Schneidertisch, an dem ich auch basteln durfte, an den Wänden standen die

Betten für Alfred und mich, ein Sofa, ein schmaler Geschirrschrank, eine

Kommode und ein Kleiderschrank, in der Mitte vor dem Sofa ein einfacher

Ausziehtisch, der unser Eßtisch und Vaters Zuschneidetisch zugleich war.

Die Küche lag zwischen den beiden Zimmern am Treppenhaus und war mit

ihnen durch Türen verbunden, die je vier große Scheiben aus Milchglas mit

durchsichtigen Blümchenmustern aufwiesen. Die Küche hatte keine Fenster. In

einer ihrer Ecken war ein Holzverschlag, hinter dem sich das Wasserklosett

verbarg, das ein Lüftungsfenster zum Treppenhaus besaß. Außerdem waren in der

kleinen Küche noch ein gekachelter Kochherd, eine Küchenkommode, ein

Speiseschrank und ein Waschständer zu finden und eine Tür, die zum Treppenflur

führte, die also unser Wohnungseingang war.

Aus dem Fenster der Guten Stube erblickte man gegenüber

die Fassade des Stadttheaters und die breite, hohe Mauer mit dem großen

Eingangstor zum Armenhaus, das gleichzeitig auch das Polizeigefängnis enthielt.

Wir erlebten als Kinder oft, wie mit Handschellen gefesselte Männer durch das

große Tor geführt oder auch sinnlos Betrunkene, die oft lauthals johlten, auf

zweirädrigen Schubkarren von Polizisten hineingeschoben wurden. Ich erinnere

mich, daß diese beiden verschiedenartigen städtischen Institute mir als Kind

viel zum "Denken" aufgaben.

Die Fenster des Wohnzimmers sahen zum Hof und zum Seitenhaus, in denen

die Waschküche, der Lokus für die Parterrewohnung, eine Sattlerwerkstatt und

ein Holzschuppen mit Kaninchen- und Gänseställen untergebracht waren. Der Hof

besaß außerdem eine Teppichklopfstange, einen großen Holzklotz zum Holzhacken,

eine Wasserleitung, die Müllkästen und eine Dunggrube, aus der es bei

bestimmter Witterung dampfte. Dreimal am Tag konnten wir vom Fenster aus unten

die alte Buhlen, die Mutter der Buhl-Grete, beobachten, wie sie ihre Gänse mit

Gänsenudeln stopfte.

Unser Wohnhaus hatte im Parterre einen Stall, in dem zwei Pferde,

manchmal auch mehr, gehalten wurden, deren Stampfen man bis in unsere Wohnung

hinauf im zweiten Stock deutlich vernehmen konnte. Die Haustür war breit und

hoch und führte in eine breite Durchfahrt bis zum Hof, damit man leicht den

Dung abholen konnte. In dieser Durchfahrt standen immer zwei bis drei Wagen.

Solange ein Droschkenkutscher in der Einzimmerparterrewohnung mit Frau und zwei

hübschen Töchtern wohnte, standen da zwei Droschkenkupees, deren blitzblank

schwarze Lackierung mit roten Zierstrichen abgesetzt war. Wir sahen diesem Mann

gerne zu, wie er die Wagen, die Pferde und deren Geschirre pflegte und putzte.

Auch der Sattler, der bei gutem Wetter meistens im Hof arbeitete, fand

bei uns großes Interesse. Jede seiner Arbeiten war für mich spannend: wie er

das Sattlergarn an einem Ende aufzwirbelte und mit Pech und Wachs eine

Schweinsborste daran befestigte, wie er mit seinem scharfen Messer das Leder schnitt

oder abflachte, wie er mit seiner Ahle die Löcher stach und mit zwei vorbereiteten

Fäden das Leder nähte, wie er die Federböden für Matratzen und Polsterstühle

herstellte, das Polster aus Jute und Werg machte und schließlich die ganze langwierige

Arbeit mit farbig leuchtenden und gemusterten Stoffen überzog. Beim Arbeiten

konnte er ununterbrochen spannende, skurrile und gruselige Geschichten

erzählen aus seiner Jugend, seiner Lehrzeit und seiner Wanderzeit als

Handwerksgeselle. Er hatte eine starke Phantasie. Wir glaubten ihm nicht alles,

was er heraussprudelte. Oft stellte er seine Erzählung selbst in Frage, indem

er der Geschichte eine überraschende Wendung gab und sie mit einem Witz

beendete, der sehr drastisch sein konnte. Mit seinem Sohn Max, der mit uns

gleichaltrig war, waren wir befreundet, und da er schon als Schuljunge bei

seinem Vater arbeitete, konnte er uns beibringen, wie man schadhafte

Schlagbälle und Fußballhüllen selbst reparierte. Werkzeuge, Lederabfälle und

Garn durften wir der väterlichen Werkstatt entnehmen.

Über uns im dritten Stock wohnten zwei sehr arme Familien. Ihre kleinen

Wohnungen bestanden aus nur einem Mansardenzimmer und einer Küche, die kein

Fenster hatte. Bei der einen Familie, die nur einen Sohn hatte, der die Englische

Krankheit durchgemacht und deswegen einen verwachsenen Brustkorb und krumme

Schienbeine zurückbehalten hatte, kam fast jedes Jahr ein Kind zur Welt, das

aber schon nach einigen Tagen oder sofort nach der Geburt starb. Mehrere Male

habe ich diese kleine Familie zum Friedhof gehen sehen. Die Mutter trug den

winzigen weißen Kindersarg auf den Armen vor sich her, ihr zur Seite ging der

Vater mit dem kleinen Paulchen an der Hand.

Die andere Familie hatte acht Kinder, von denen einige auch körperliche

Fehler hatten. Die Kinder waren tagsüber oft allein, weil beide Elternteile

arbeiteten. Die älteste Tochter war noch schulpflichtig. Sie versorgte, so gut

es eben ging, ihre sieben Geschwister, bis die Mutter von ihrer

Nachmittagsarbeit zurück war. Meine Mutter stieg fast jeden Tag einmal hinauf,

um nach dem Rechten zu sehen. Eines Tages, als sie vom Einkaufen zurückkam,

sagte sie, sie habe im Treppenhaus Brandgeruch bemerkt, sie wolle mal schnell

zu den Ferschkekindern hinaufgehen, es könne ja sein, daß sie mit

Streichhölzern gespielt hätten. Ich ging mit hinauf. Das Wohnzimmer war voller

Rauch. Wir machten beide Fenster auf und suchten nach der Ursache. Meine Mutter

entdeckte einen feuchten Strohsack, den jemand zum Trocknen zwischen den

überheizten Kachelofen und die Wand gestopft hatte. Sie war umsichtig genug,

zuerst mit mir mehrere Eimer voll Wasser bereitzustellen und dann erst den

Strohsack hervorzuziehen. Tatsächlich schlug sofort eine Flamme hoch, die mit

einem Eimer Wasser gelöscht werden konnte.

Die Grabenstraße, in der viele solcher armen Leute wohnten, hatte viel

Interessantes zu bieten. Theater und Armenhaus mit Polizeigefängnis erwähnte

ich schon, dazu kamen noch die Druckerei der Neisser Zeitung, die

Handelsschule, die Bischofsmühle mit ihrem dauernden mahlenden Geräusch im

Innern und dem tosenden fallenden Wasser der Biele, eines Nebenflusses der

Glatzer Neisse, und mit den vielen Bauernwagen vor ihrem Tor, jenseits der

Biele der barocke Bischofshof, die ehemalige Residenz der damaligen Neisser

Bischöfe, dann das Heimatmuseum und das Landgericht, das allerdings seinen

Haupteingang in der Bischofstraße, einer Parallelstraße, hatte. Außerdem gab es

noch zwei Gasthäuser, einen Lumpenhändler, einen Töpfermeister, zwei

Bäckereien, eine Tischler- und Stellmacherwerkstatt und ein

Kolonialwarengeschäft. In der Handelsschule war die katholische

Sankt-Borromäus- Bibliothek untergebracht, aus der wir unsere ersten Bücher

entliehen.

Eine besondere Attraktion war das sogenannte Fleischerfest, auch Hussitenfest

genannt, das die Fleischerinnung alljährlich zur Erinnerung an die Hus-

sitenschlacht bei Neisse, in der die Neisser Fleischer sich besonders tapfer

gezeigt hatten, mit großem Umzug feierte. Anfang des 15. Jahrhunderts war

Neisse von den Hussiten belagert worden. In einem Ausfall der Bürgerwehren

sollen die Fleischer mit ihren berufseigenen Werkzeugen eine beispiellose

Metzelei unter den Belagerern angerichtet und deren Flucht erzwungen haben. Im

Festzug wurden mittelalterliche Kostüme gezeigt und die Beutestücke, wie Waffen

und Fahnen, mitgeführt. Die Mitglieder der Fleischerinnung fuhren in Kaleschen

und Landauern, die jüngeren nahmen hoch zu Roß teil, alle in knallroter

Kleidung mit schneeweißen Schürzen. Selbstverständlich war auch eine große

Bläserkapelle beteiligt. Der Zug entfaltete sich am Gasthof zum Deutschen Haus,

der schräg gegenüber unserer Wohnung lag, so daß wir aus unseren Wohnungsfenstern

dem bunten Treiben genußvoll zusehen konnten.

Auch die Märkte in der Stadt Neisse lagen nur 100 bis 300 Meter von der

Grabenstraße entfernt. Unser Schulweg ging mitten durch den Kartoffelmarkt,

der eigentlich ein Bauernmarkt war und jeden Sonnabend stattfand. Das

lebhafte Durcheinander von Bauern, Pferden, Käufern, das Schreien, Feilschen,

Schimpfen, Rufen zwischen Säcken und Feldfrüchten, das Quieken der jungen

Schweine usw. verzögerte unseren Schulweg jedesmal, so daß wir nach einem Blick

auf die Rathausuhr dann bis zur Schule rennen mußten, um zurechtzukommen.

Anschließend, vor der Fassade der Mädchenschule, fand man den Buttermarkt, wo

die Bäuerinnen Butter und Eier in Körben feilboten. Nicht weit davon auf dem

Ring, dem Mittelpunkt der Stadt, war der alltägliche Gemüsemarkt und einmal

wöchentlich der Geflügelmarkt, auf dem Hühner, Gänse, Enten, Tauben und auch

Kaninchen lebend verkauft wurden. Die Märkte wimmelten immer von Menschen,

manchmal war kein Durchkommen.

Trotz dieser für Kinder

sehr attraktiven Wohngegend besuchten wir mit Begeisterung unsere Großeltern in

Schalkowitz. Den primitiven ländlichen Haushalt, die Tiere, die Feldarbeit, das

Brotbacken, den Holzschuppen mit den Werkzeugen, die Fahrten zum Bahnhof und

zurück in der Postkutsche mit dem Großvater, die Weiten der Felder und die

riesigen geheimnisvollen Wälder, das Beeren- und Pilzesammeln, die

Storchennester auf den strohgedeckten Dächern, die hölzernen Windmühlen

liebten wir mehr als alles, was uns die Stadt bot.

Während meiner Volksschulzeit habe ich viel gemalt. Zum Geburtstag

wünschte ich mir immer sogenannte Malbücher und Farben, später Zeichenblöcke.

Wenn mich meine Eltern zu einem Besuch bei Bekannten mitnahmen, wurde ich von

diesen sofort mit Papier und Farben oder Bleistift versorgt. Bis zum Heimweg

brauchte sich dann niemand mehr um mich zu kümmern. Ich fand auch immer

jemanden, der mir weiterhalf. In der Nachbarwohnung wohnte die Juretzka-Trude,

eine Verkäuferin, die in einem Papiergeschäft arbeitete. Sie schenkte mir oft

angeschmutztes Papier und lädierte Modellbau- und Ausschneidebogen. In der

Wohnung unter uns lebte die Buhl-Grete, eine Schneiderin. Sie brachte mir den

Umgang mit Aquarell- und Pastellfarben bei und half mir bei komplizierten

Basteleien mit Rat und Tat. Ich habe sie sehr bewundert. Ich durfte zu ihr

kommen, wann ich wollte, und immer ließ sie sofort ihre Schneiderarbeit liegen,

um mir zu helfen. Meine verpfuschtesten Basteleien konnte ich unter ihrer Anleitung

wieder in Ordnung bringen. Besonders die Modellbogen machten mir oft Kummer,

weil mir nur Mehlkleister zur Verfügung stand. Das von mir heiß begehrte

Syndetikon, ein Fischleim, war zu teuer. Schwierige Stellen, die nicht halten

wollten, hat sie mir mit großer Geschwindigkeit von Hand zusammengenäht.

Sehr aufregend war es für mich, als mein Vater eines Tages aus Rußland

schrieb, er wohne an der Front im Unterstand mit einem Kunstmaler zusammen, und

dieser habe sich sehr lobend zu meinen Briefmalereien geäußert. Ich wurde,

soweit ich mich erinnern kann, überhaupt sehr gelobt für meine Malereien usw.

Die Erwachsenen fanden, daß ich ein stilles und problemloses Kind sei.

Allerdings verhielt ich mich ganz anders, wenn ich mit Spielkameraden auf der

Straße oder in der Umgebung unserer Kleinstadt unterwegs war.

Mein Bruder Alfred und ich hatten sehr unterschiedliche Interessen.

Während er schon mit sieben Jahren Bücher verschlang, saß ich in einer Ecke der

Wohnung und spielte. In der Vorschulzeit beschäftigte ich mich oft mit einer

Burg, die ich zu Weihnachten bekommen hatte. Sie war sehr klein und unscheinbar,

und die Soldaten und Reiter, die mir gleichzeitig beschert wurden, waren viel

zu groß dazu, größer als die Gebäude der Burg. Ich kann mich nicht erinnern,

was genau in mir vorging, wenn ich mit dieser Burg spielte. Aber es muß sich

damals in meiner Phantasie und meiner Vorstellung viel begeben haben. Das

wirkt sich noch heute aus. Ich kann an keiner Burg vorbeikommen, ohne eine

tiefe Enttäuschung zu empfinden, wenn Zeit oder Gelegenheit fehlen, sie zu

besichtigen.

Noch lieber waren mir die Holzbaukästen. Eigentlich besaß ich nur einen

kleinen, Alfred besaß einen größeren; da er aber lieber Bücher las, konnte ich

mit beiden spielen. Ich baute mit Vorliebe Türme. Ich versuchte, sie immer

höher zu bauen. Je höher sie waren, desto leichter fielen sie um, meistens

schon, bevor sie fertig waren. Das enttäuschte mich nicht. Das Bauen machte mir

anscheinend mehr Spaß als der fertige Turm.

Fertige Spielzeuge liebte ich nicht. Lieber waren mir solche, die ich

verändern, vervollständigen, durch einiges Dazubasteln ergänzen konnte. Mein

Bruder Alfred besaß einen Dampfer mit Schiffsschraube zum Aufziehen, der

tatsächlich im Wasser Fahrt machen konnte. Ein solches Spielzeug interessierte

mich überhaupt nicht. Begeistert war ich, als zwei Glücksfälle zusammentrafen.

Ich fand am Ufer der Neisse einen etwa 60 cm langen Schiffskörper aus massivem

Holz. Und da ich noch etwas früher ein solides Taschenmesser gefunden hatte,

das außer den beiden Messerklingen noch fünf weitere Werkzeuge aufwies, war

mein Glück voll. Der Schiffskörper wurde von mir mit Hilfe dieses Werkzeuges

mit Takelagen phantastischster Art ausstaffiert, mit bunten Segeln und Wimpeln

und Fahnen, und ich konnte kein Ende finden, die Masten mit möglichst vielen

Zwirnsfäden zu verspannen und mit Strickleitern und Fähnchen zu versehen. Als

alles fertig war, ließ ich das Schiff in der leichten Strömung des schmalen

Wallgrabens fahren und lief unermüdlich mit einem langen Stock daneben her, um

es zwischen den Sumpfpflanzen durchzulotsen. Ältere Kinder, die mir dabei

zusahen, kritisierten, daß es so ein Schiff wie meines überhaupt nicht gäbe.

Ich sah ein, daß sie recht hatten. Aber als sie mich deswegen verspotteten,

stand ich ihnen verständnislos gegenüber.

Der Wallgraben - ein kaum zwei Meter breiter, künstlicher Wasserlauf,

der in früheren Zeiten zum Fluten der Festungsanlagen benutzt worden war, zog

mich immer wieder an. Abgesehen davon, daß man in seinem seichten Wasser im

Sommer herumwaten konnte, besaß er eine vielfältige Unter- und Überwasserwelt,

die mich oft sogar mein geliebtes Segelschiff vergessen ließ: Wasserläufer,

Libellen, Blutegel, Salamander, die schönen großen Gelbrandkäfer und große

Fische, Hechte, Neunaugen und Weißfische und ganze Schwärme kleinerer Fische,

aber auch Schlangen gab es da, hauptsächlich Ringelnattern und

Blindschleichen, aber auch große und kleine Kreuzottern, vor denen mich meine

Eltern immer wieder warnten. Und dann das unermeßlich große Volk der grünen und

braunen Wasserfrösche.

Besondere Freude machte es

mir, mit einem älteren Jungen aus der Grabenstraße, er hieß Willi Reu, im

Wallgraben fischen zu gehen. Er fing die Fische mit einer Blumendrahtschlinge,

die an einem etwa 1,50 m langen Stock befestigt war. Wenn wir einen Fisch

entdeckt hatten, der gegen die Strömung, nur mit den beiden Seitenflossen

regulierend, stillstand, fädelte Willi vorsichtig die offene Schlinge von

hinten über die Schwanzflosse bis zur Mitte der Rückenflosse, riß dann

blitzschnell den Stock nach oben und der Fisch flog in hohem Bogen, von der

Schlinge fest umschlossen, ins Gras neben dem Graben. Von diesen Fischzügen -

die Beute betrug meistens nach stundenlangem Lauern und Suchen nur zwei bis

drei Stück - erzählte ich eines Tages meiner Mutter. Sie war entsetzt. Das sei

Diebstahl, was wir da trieben. Sie verbot mir sogar, mit diesem Jungen, den ich

sehr bewunderte, weiterhin mich zu treffen.

Wir kannten eine große Anzahl von Spielen. Im Frühjahr fing es an mit

dem Kreiseln. Die Peitschen machten wir uns selbst. Die Kreisel konnte man kaufen:

Kegel, Eier, Pilze. Die Pilze taugten nicht viel. Wir wußten noch nichts davon,

daß diese bunten Dinger sich beim Drehen durch die Zentrifugalkraft aufrecht

hielten. Aber wir wußten aus Erfahrung, daß die kopflastigen Pilze leichter bei

einem Hindernis umfielen als die Eier und die Kegel. Das Spiel mit den bunten

Reifen, die man in Läden kaufen konnte, verachteten wir; die waren für kleine

Kinder. Wir benutzten richtige Fahrradreifen mit Speichen, natürlich ohne die

Gummibereifung, weil sie so nackt und bloß viel schöneren Krach machten, besonders

auf dem Katzenkopfpflaster. Aber auch kleine und große Kinderwagenreifen, nach

denen wir eifrig auf dem Schuttabladeplatz auf Suche gingen, waren sehr

beliebt. In die Nabe solcher Reifen wurde ein 10 cm langes Holz gekeilt, an dem

man mit einem Stock beim schnellsten Laufen das Rad leicht und sicher vorwärtstreiben

und präzise lenken konnte.

Sowie die sommerliche Wärme sich bemerkbar machte, fing das Schippein an.

So nannten wir das Spielen mit Murmeln um Murmeln. Dieses Spiel war die Börse

der Straßenkinder. Die "Währungseinheit" war die kleine Lehmkugel,

die mit einer stumpfen Farbe überzogen war, die sich beim Spielen bald

abnutzte. Glänzend lackierte Lehmkugeln waren schon 2 bis 3 Einheiten wert, sie

hießen die Zweier und Dreier. Stahlkugeln aus Kugellagern und bunte Glaskugeln

waren je nach Größe sehr wertvoll: Fünfer, Zehner usw. bis Hunderter. Wenn die

Schippelsaison durch Voreilige eröffnet war, ging kein Kind mehr ohne seinen

Schippelsack, in dem die Kugeln verwahrt wurden, auf die Straße. Wer ein solches

Glücks- und Geschicklichkeitsspiel wagen wollte, suchte sich einen Partner und

handelte mit ihm aus, um wieviel Einheiten gespielt werden sollte. Dann suchten

sich beide auf dem Bürgersteig ein Loch. Die Löcher waren noch vom letzten Jahr

vorhanden und lagen nahe an den Häusern. Die beiden Spieler stellten sich nun

in den Rinnstein, und jeder warf seine Kugeln. Wer die meisten dabei ins Loch

getroffen hatte, fing mit dem Schippein an. Die außerhalb des Loches liegenden

Kugeln mußten mit dem Daumen über den Zeigefinger oder umgekehrt ins Loch

geschnipst werden. Traf eine Kugel nicht ins Loch, kam der andere dran.

Gewonnen hatte der, der die letzte Kugel ins Loch bugsierte. Der technische

Vorgang war genau festgelegt. Schieben der Kugeln war nicht erlaubt. Für manche

Kinder war es schwierig, einen Partner zu finden. Das waren die sogenannten

Säckler. Sie waren an den wohlgefüllten großen Kugelsäcken zu erkennen. Die

Mädchen waren geschickter als die Jungen. Aus ihren Reihen kamen die meisten

Säckler. Um einen Partner zu finden, mußte ein Säckler etwas anbieten, z.B.

einen Zwanziger gegen zehn Einer. Man tauschte auch die Kugeln, so wie man Geld

wechselt, z.B. eine Dreißiger gegen drei Zehner. Das alles ging nicht immer

ohne Streit ab. Denn viele versuchten durch Tricks, den anderen zu

übervorteilen. Wir nannten das schlicht "bescheißen". Bei den Keilereien

gab es Tränen, zerkratzte Gesichter, ausgerissene Haare, Beulen und blutende

Nasen. Wir waren eben richtige Straßenkinder in der Grabenstraße. Aber ich muß

auch sagen, unsere Kindheit war dadurch lebendig, daß die Grabenstraße Kinder

in Hülle und Fülle aufwies. Immer fand man einen Partner zum Spielen.

"Pferd und Kutscher" spielten wir oft sechsspännig. Dazu mußten sich

sieben Jungen zusammenfinden.

An Ballspielen kannten wir "Kaiser, König, Bettelmann",

Freiball, Völkerball und natürlich auch Schlagball und Fußball. Alles barfuß

auf Granit-, Mosaik- und Katzenkopfpflaster. Unsere Knie und Fußballen waren

voller Wunden, die oft lange eiterten und, noch nicht ganz verheilt, schon

wieder aufgerissen wurden.

Die Mädchen hatten ihre eigenen Spiele. Bei jedem einigermaßen schönen

Wetter hörte man sie bei ihren Ringelreihenspielen singen: "Häschen in der

Grube", "Kriechel durch, kriechel durch, durch die goldne

Brücke", "Dreh Dich nicht um, der Plumpsack geht um", "Wir

wollen heiraten" usw. Ein Ballspiel, bei dem es um die Ermittlung der

geschicktesten Spielerin ging, war besonders beliebt. Zehn verschiedene Arten,

den Ball an eine Hauswand zu werfen und wieder aufzufangen, steigerten sich im

Schwierigkeitsgrad. Wenn der Ball auf die Erde fiel, kam die nächste Spielerin

dran. Wer zuerst alle zehn Übungen fehlerfrei absolviert hatte, war die

Siegerin.

Am beliebtesten war bei den Mädchen Himmel-und-Hölle-Hopsen, deren

Kästchenfiguren mit Kreide auf die Bürgersteige gezeichnet waren. Überall und

unermüdlich hopsten die Mädchen auf einem Bein, auf zwei Beinen, mit

gekreuzten Beinen, in der Hockstellung oder blind mit geschlossenen Augen über

die gezeichneten Rechtecke und Halbkreise.

Das Drachensteigen kannten wir natürlich auch, aber die Drachen, die man

kaufen konnte, schätzten wir nicht, weil sie durchweg so alberne Gesichter hatten,

nie richtig funktionierten und viel zu viel Geld kosteten. Wir bauten uns

lieber unsere Windspiele selbst, die nicht viel Arbeit machten, eine japanische

Leichtigkeit hatten und uns nicht viel kosteten. Wir brauchten hierzu Zwirn,

Wurstspeiler und farbiges Seidenpapier, außerdem eine Rolle starken Zwirns,

möglichst 150 Meter. Den Köpfen oder Tragflächen gaben wir die Form eines

regelmäßigen Vier- oder Sechsecks. Zwei bis drei Wurstspeiler wurden in ihren